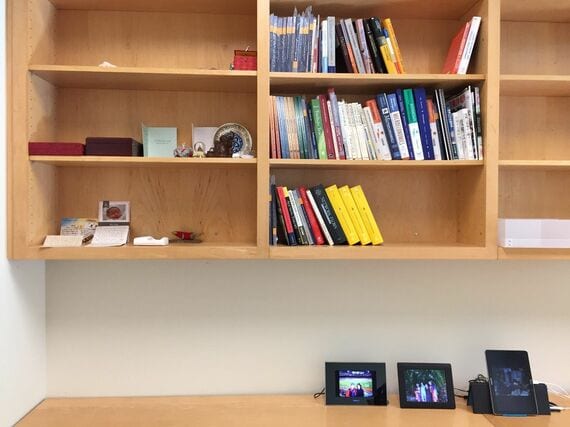

スタンフォードのオフィスは、昔の名残で、部屋の両壁が本棚になっている。片側の本棚は足元から天井まで伸びているから、もしこの本棚を全部研究書で埋めれば、昔の小説に出てきそうな書斎が出来上がるだろう。

とはいえ、最近は本を読むことはほとんどない。研究結果は論文の形にまとめられていて、それをオンラインで入手するのが普通だからだ。

これは自然科学系の分野だと大抵そうなっているらしく、社会科学ながら自然科学のような研究スタイルをとっている経済学もその例に漏れない。経済学以外の社会科学や人文科学系では事情もけっこう違っていて、研究結果を書籍の形にすることも多いようだが。

※例外的に、数学の本を参照するときは物理的な本を見ることがよくある。数学のテキストや専門書はあまり電子化していないようだ。理由はハッキリわからないが、たとえばアマゾンのKindleのファイルでは数式をあまりうまく表示できなかったりするが、その辺の事情かもしれない。

まあともかくも、最近では物理的な本の役割は大きくないので、研究室から本棚を取り払う動きもある。オフィスをどうするかについては個々の教員に裁量があるのだが、スタンフォード大学経済学部では多くの教員が、本棚の大部分を取り払っている。

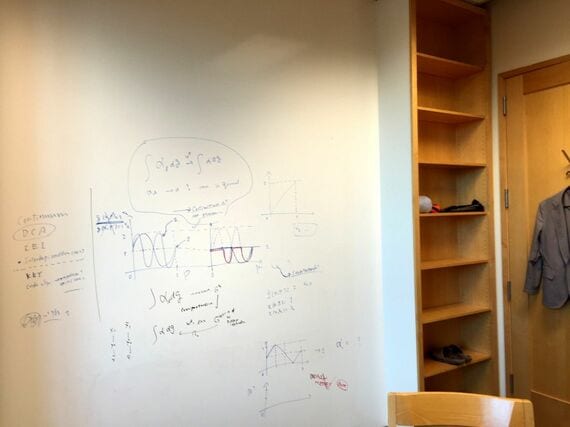

僕のオフィスでも遅ればせながら、この夏、5列あった本棚を3列取り除いて、空いた壁をホワイトボードにした。残りの本棚には時々使う本が少しあるほかは、オフィスで使うサンダル、歯ブラシや忙しいときのための食事用にカップ麵などを置いている。

大学教員のコンピュータ事情

先に書いたように、われわれの研究には、ほとんど機材が必要ないのだが、唯一それなりに大事なのはコンピュータかもしれない。論文をダウンロードして読んだり、統計的な処理やシミュレーションをしたり、論文を書くために単純にワープロとして使ったり。もちろん大規模な計算を必要とする場合には大学の大きなサーバーを使ったりするけれども、僕は紙と鉛筆で計算をするみたいなタイプの研究をしているから、大体、個人用のパソコンで足りてしまう。

※そういえば最近はアマゾンなんかで計算をしてくれるサービスがかなり安価で受けられるようだ。つい先日のセミナー発表先にいた学者さんは、かなり大規模な数値計算をしている人なのだが、大学のサーバーではなくてアマゾンを使っていると言っていた。なぜそっちを使っているのかは聞きそびれてしまったが。

普通の企業や公的機関と違っているらしいのは、どんなコンピュータを使うかが、ほとんど100%、個々の教員に任されているところだろうか。OSにしても、ウィンドウズかマックかそれともUnixかも自由だし、メーカーも、どの機種にするかも基本的には自由に選ぶことができる(自分が持っている研究費で使える範囲内で)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら