「授業態度=成績」の時代は終焉? 次期学習指導要領の新方針で“泣く生徒”と”救われる生徒”の差

「主体的に学習に取り組む態度」は評定外

2030年度以降の施行が見込まれる「次期学習指導要領」について、7月4日、文部科学省がその一部を先行して見直す方針を打ち出しました。その中でも今回注目を集めているのは、学習評価の観点における「主体的に学習に取り組む態度」の扱いの変更です。

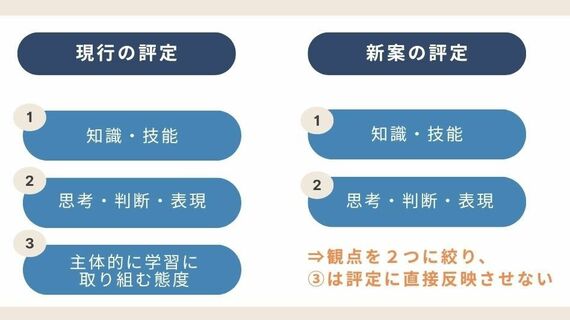

これまでの学習指導要領では、評価の観点を「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つに分けて、定期テストの成績や提出物の状況などをもとに総合的な評定を行っていました。しかし、今回の見直しではこのうち「主体的に学習に取り組む態度」を成績(=評定)に反映させず、個人内評価にとどめる方向で整理されました。

つまり、「この子は主体的だ/そうでない」といった評価を成績の一部として数値化することをやめる、ということです。今までは、授業態度や学校での発言頻度なども含め、学校での授業態度が評価され、それが受験の際には大事になってくる場合もありました。それを無くす方向に進んでいくことが明らかになったわけです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら