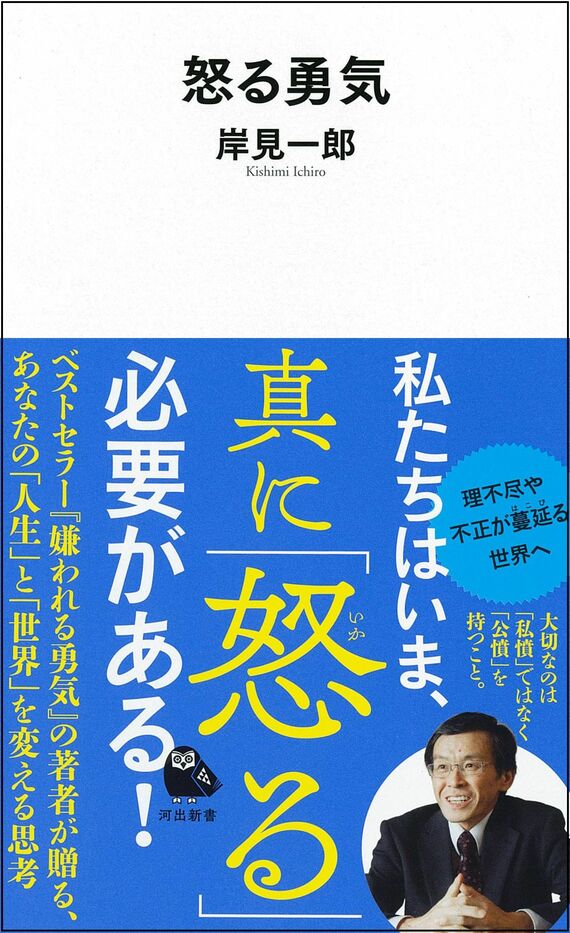

本当に必要な「怒り」知る人と知らない人の決定差 解決するのは感情的「私憤」ではなく知性的「公憤」

子どもの成績が振るわないというようなことであれば、子どもが自分で解決するしかなく、親ができることは何もないが、本来、子どもが自分自身で解決しなければならないことであっても、親の援助が必要なことはある。しかし、親と子どもとの間に心理的な距離があれば、親が子どもに援助しようと思っても子どもが拒むだろう。こんな成績では駄目ではないかというふうに頭ごなしに叱りつけてしまったら、子どもは親の言うことに耳を傾けなくなるだろう。

さらに、子どもの問題ではなく、親と子どもの間に何か問題が起こった時には、親子が協力し話し合って解決することが必要なのに、協力関係を築けなくなるほど、子どもに怒って親子の距離を遠くしてしまうと、問題の解決は絶望的に困難になる。子どもは親から一方的に責められているように感じるからである。

たとえ、怒りの感情が起きなくても、自分が正しいと思っている限り、相手との距離は近くはならない。勉強の例でいえば、親が子どもは勉強するものだと思い、成績が振るわない子どもを叱ってみても、子どもは親にいわれなくても自分でも勉強するべきだと思っているので、親がたとえ冷静に勉強しなさいと言ってみても、反発するばかりである。

公憤──知性的な怒り

正義に照らし、間違っていることは間違っていると主張することは必要である。その時に必要なのは、感情的な「私憤」ではなく、知性的な「公憤」と呼ばれるものである。

これは、人間の尊厳、人格の独立性、価値が脅かされ、侵害される時に感じる怒りである。パワハラやセクハラ、人権が脅かされる場合などがそれである。法治国家であるはずが、人治国家であることを政治家が目指しているというような時にも、そのことに怒りを感じなければならない。

三木清はこれを「名誉心からの怒」と名づけるが(『人生論ノート』)、感情というよりは知性である。それはただ自分の名誉、利害を守るためのものではない。根底にはこの怒りには正義感がある。自分の名誉のためだけではなく、同じ立場に置かれたすべての人は怒りを感じなければならないと思うのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら