女性活用できない「昭和の遺物」に未来はない 「ジェンダー」を知ることはいまや国際常識

日本政府は小泉純一郎内閣の2003年、「指導的地位に占める女性の比率30%を2020年までに達成する」と宣言。しかし、実現には遠く、菅義偉内閣は2020年12月、達成時期を「2020年代早期」へ先送りしてしまった。

また経団連でも、「2030年までに会員企業の女性役員の比率を30%にする」との目標を掲げているが、初の女性副会長として、ディー・エヌ・エー会長の南場智子氏をようやく選んだばかり。ホモソーシャルな(同性同士の絆やつながりのある)傾向は依然変わっていない。

妊娠・出産というライフイベントで、キャリアの一時離脱を迫られる女性は少なくない。一方で、男性社員の場合、しかるべき年齢に達すると管理職向け研修で選ばれやすいなど、育成面で有利な実態も否定できない。「上場企業や消費者向けのBtoC企業では、女性活用の取り組みも活発になり始めた。だが中小企業ではまだまだ難しい」(喜多恭子・doda編集長)。

一見、就業者数で拮抗しつつあるようでも、給与における男女の開きは依然として大きい。男性の給与水準を100とした場合、女性の水準は正社員で76・6、一般労働者で74・3。これは男性のほうが女性よりも、残業時間が長い、勤続年数が長い、管理職数が多いなどの理由が上げられる。

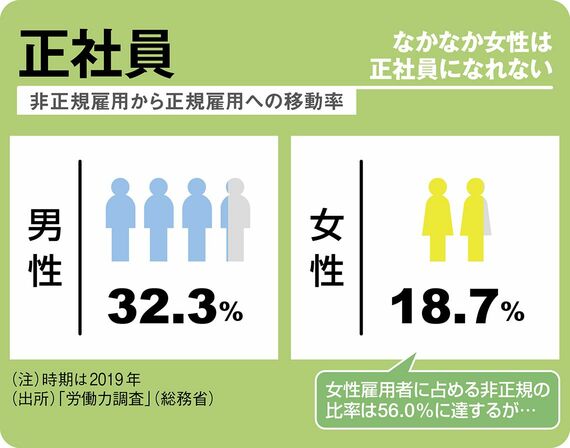

また非正規雇用から正規雇用への移動率でも、男性の32・5%に比べ、女性は18・7%。非正規のうち、最も多いのがパートであることから、一度レールを離れると、女性に正社員への道は遠いのがわかる。

”男性版産休”が新たに加わる意味

共働き世帯が1200万世帯以上と、専業主婦世帯の倍以上に達する今日。女性の円滑な職場復帰、復帰後の戦力化を後押しするには、家事・育児など家庭内での女性の“無償労働”ケアの負担を減らすことが絶対条件だ。それには男性側のより一層の参加が欠かせない。

育児休業の取得率は、女性の83.0%に比べ、男性は7・48%と極端に低い。権利として保障されていながら、行使する者が少ないのには、育児は母親が担うものという価値観に加え、「自分が抜けたら職場が回らない」というプレッシャーもあるからだろう。

制度面の整備は進んではいる。今国会では改正育児・介護休業法案が成立(2022年度に施行)。企業には、自社の従業員が育休を取得するのか、意向を確認するように義務付けられた。23年4月からは1000人超の大企業は育休取得率の公表を求められる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら