韓国・中国文学が2019年の日本を席巻したワケ 韓国文学に感じる「使命感と必然性」

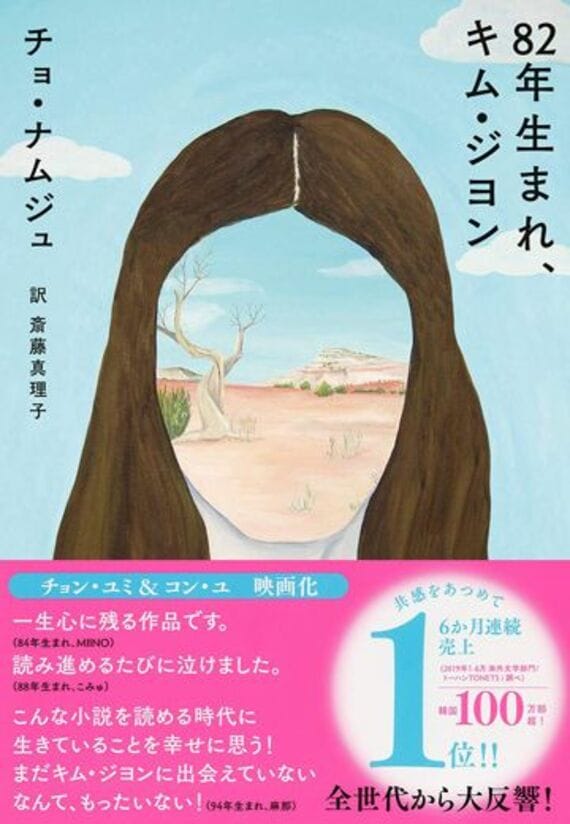

井口:『キム・ジヨン』を出すまで、筑摩書房から出ている本が韓国で訳されることはしばしばあっても逆が少なくて忸怩(じくじ)たる思いだったので、やっとできてよかったです。

坂上:社会状況の背景の変化も含め、ほんとに今年はすべてのタイミングが合ったんですね。

斎藤:そもそもは、向こうの小説が面白くなったので市場ができたんです。いまの作家は、翻訳されること前提で書いているという感じがします。

井口:パク・ミンギュも、チョ・ナムジュも、入り口としては、無国籍な部分もありますものね。どこの国でも通じるような。

社会で起きていることを世界に伝える使命感に変わった

斎藤:そうですね。以前は、韓国人が韓国人のために使命感を持って書いていたと思いますが、いまはもっともっと広がっていると思うので。

坂上:誰に向けて書くかが変わっただけで、韓国文学には使命感というか、切実さみたいなものはいまだにありますよね。書く必然性というか。時代と隔絶された完全なフィクションって、あまり出てきていないような気がする。

斎藤:パク・ミンギュが、先輩に「小説というのは命を削って、血を吐いて書くものだ」と言われたけど、「私は、そんなことは少しもしたくありません」「私にとって小説は、たくさんあるアートのなかで、自分が好む楽しいアートなのです」と言ってたんだけど、彼の小説を読むと決して楽しいだけではなくて、社会に対して言いたいこと、若者の代わりに言わなきゃいけないことがボロボロ出てきて、奥行がものすごくある。

今度出た『短篇集ダブル』はバラエティーに富む短篇集で、普通にエンタメ小説として読めます。けれども一方で、北朝鮮の飢餓の問題も若者の閉塞感の問題もしっかり盛り込まれているし、行間には朝鮮戦争があったり、独裁政権下での経験がしっかり透けて見えます。

1990年代ぐらいまでは作家が、国というか民族を背負っていたと思うんですよ。いまは背負ってはいないけれども、ちゃんとかばんに入れて持っているという感じ。その大切な荷物から手を放している人はあまりいなくて、ハン・ガンさんもそうだし、『キム・ジヨン』のチョ・ナムジュさんもそうです。

そのかばんの種類にバラエティーがあって、日本の読者から見ても「あっ、あのかばんいいな」という感じでアプローチしやすくなって、読みやすくなっているということだと思います。

民主化されてから書き始めた韓国の人たちの作品がどんどん世界化されてきていて、日本だけでなく、グローバルに見てリーダブルになってきているという時期なのだと思います。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら