サッカー人口の増加の背景には、日本サッカー協会やJリーグの戦略的な事業展開や草の根的な地道な取組があったことは言うまでもないが、Tリーグにも参考になりそうなポイントが2つある。1つは、世界レベルのトップ選手、もう1つはメディアだ。

Jリーグの初期は、世界的なトップ選手が数多くプレイしていた。ジーコ、レオナルド、リトバルスキー、リネカー、スキラッチ、ストイコビッチなど、名前を挙げればきりがない。ワールドカップ優勝メンバー、ワールドカップ得点王を含む、いずれも世界的な名選手たちだ。このようなトップ選手のプレイを身近で見た多くの子どもたちが、嬉々としてサッカーを始めたことは想像に難くない。また、メディアの影響も大きい。1993年の新語・流行語大賞は「Jリーグ」だ。メディアに多く取り上げられたことの証だろう。

TリーグもJリーグのように世界レベルのトップ選手を引き寄せることができるだろうか。実は、卓球のプロリーグは、サッカーよりも各国のリーグで世界のトップ選手がはるかにプレイしやすい仕組みづくりを進めている。来秋の開幕には、多くの世界のトッププレイヤーがTリーグでプレイしている事が必要条件だ。

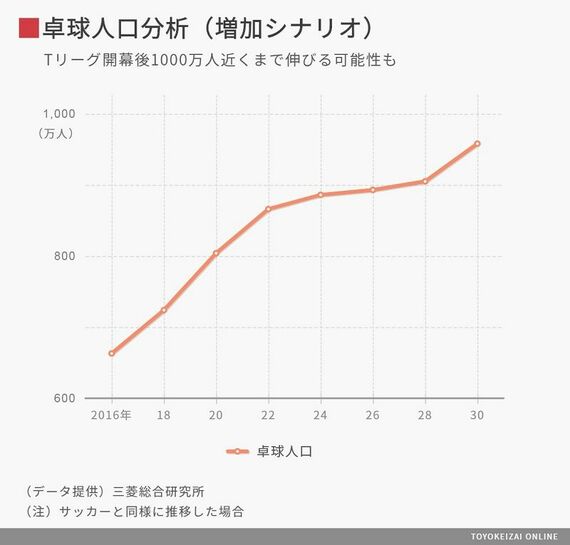

メディアの露出はすでに高まりつつある。水谷選手、張本選手、伊藤選手などの活躍により、多くの人が以前よりも卓球を目にするようになっている。プロリーグ、オリンピック、世界的なトップ選手、メディア露出。条件は整っている。ポテンシャルは十分だ。卓球人口1000万人は、決して夢物語ではないのだ。

卓球の市場性は1人あたり2000円なのか?

一方で、「スポーツ用品市場に関する調査」(矢野経済研究所)によると、卓球用品市場は、2012年の98億円から右肩上がりで増加しているものの、2017年(予測)で133億円だ。卓球人口1000万人のインパクトからするとあまりに小さいと感じないだろうか? 現状の663万人で単純に1人当たりに換算すると、わずか2000円/人。サッカー人口90万人に対して、同調査のサッカー用品市場は630億円だから、やはり小さい。

ただし、同調査は、「メーカー出荷金額(国内出荷額)ベース」。つまり、各メーカーが「これは卓球用品です」と分類して出荷した額の積み上げである。公共の体育館を訪れると、いわゆる「卓球ウェア」を着てプレイしている人が比較的多いが、娯楽施設等の卓球スペースでは、一般的なスポーツウェア、Tシャツとして出荷されているウェアを着ている人のほうがはるかに多い。

また、消費ベースで見た場合は、卓球用品以外にも体育館までの交通費や施設使用料、教室に通っていれば月謝等もあるだろう。卓球市場は、130億円水準を大きく超えている可能性がある。仮に1人当たり1万円/年を消費したとすると、現状で663億円。将来的には1000億円の市場になる試算だ。

近年の卓球人気の高まりにより、飲食をしながら卓球ができるレストラン・バーなどの新たなビジネスも生まれており、Tリーグが卓球の付加価値を高めることで、さらに大きな市場に成長する可能性を秘めている。

日本のスポーツ産業の市場規模は、5.5兆円。スポーツ庁は「スポーツ未来開拓会議」の中間報告書の中で、その市場を2025年までに15兆円に成長させことを目標としている 。Tリーグの開幕が、社会や経済にどんなインパクトをもたらすのか。来秋の開幕に向け機運は高まっている。

(文中一部敬称略)

(共著者)

白井 優美(しらい ゆみ):三菱総合研究所 環境エネルギー事業本部 研究員

小屋敷 洋平(こやしき ようへい):三菱総合研究所 社会ICTイノベーション本部 研究員

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら