韓国人男性と結婚して8年、2人の子宝に恵まれた日本人女性Kさん(32)は、妊娠までの生活を思うたびに息苦しくなるという。

20代前半という若さで結婚したKさんは、結婚後1年を過ぎた頃から、義父母からの「孫の顔を見たい」という言葉に悩まされ始めた。そのうちに何回も「不妊治療を受けたら?」と義母からの執拗な説得もあり、産婦人科の門をくぐったという。「義母が無理やり、門を開けたようなもの」とKさんは苦笑する。

診察には義母も同席。排卵日まで把握するほどで、近づくと「そろそろねえ」と言ってくるなど、義母による“介入”は強度を増した。

一方の夫は素知らぬ顔。不妊治療も「自分には関係ないから」と拒否。治療開始数カ月後からは病院へ付き添ったが、最後まで非協力的だったという。

「口は出されたが診療費は義母持ちなので、なんとか耐えた」とKさんは今では笑い飛ばす。同じような話はよくあるそうだ。

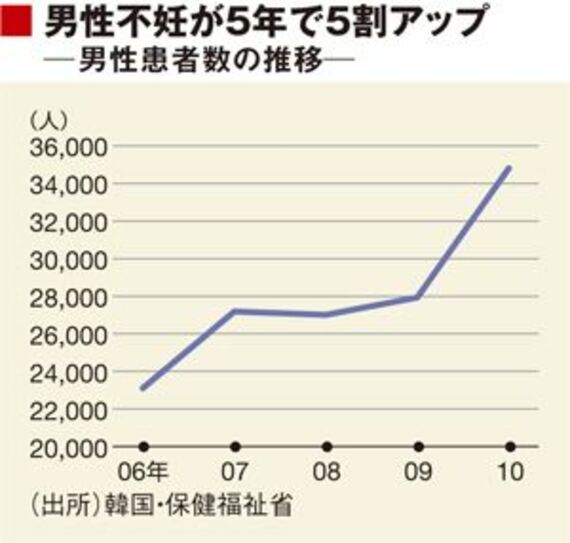

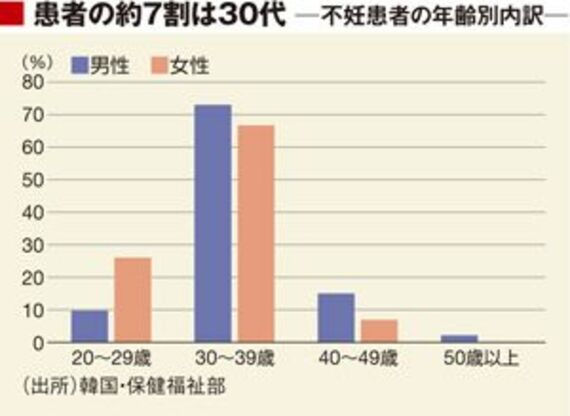

30歳で結婚、夫とともに不妊治療に取り組む韓国人女性Lさん(33)は、「結婚から1年ぐらい経つと、周囲(自分や夫、双方の両親や家族)からのプレッシャーが私だけでなく、主人にも及び始めた」とため息をつく。女性の社会進出、高学歴化も浸透。Kさんのようなケースもあるものの、Lさんの夫のように、女性同様に不妊治療を考え、受診する男性も増えている(右図)。35歳を過ぎて「不妊治療」を強く考えるというのは、日本と同じ事情だ。

生殖補助医療の需要は、韓国でも高い。医療技術の高度化も重なり、韓国で不妊関連の診療費は右肩上がり。また、不妊患者は30代がほかの世代と比べ圧倒的に多い(右図)。

「子どもを産み、家を継ぐ」という考え方は今でも残るが、特に1990年代ごろまではその意識が強かった。「当時、不妊治療は医学的な不妊カップルだけでなく、“男児を持たない”人たちにまで及んでいた」と東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターの洪賢秀(ホンヒョンス)特任助教(公共政策分野)は指摘する。だが、「跡取りとしての男児への執着も変化し」(洪氏)、胎児の性鑑別は医療法で禁止されている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら