クスリの大図鑑 <高血圧> 新薬ARBが急成長 7月から一部が特許切れ

高血圧薬は長期にわたって予防的に飲むことになる。いつから飲み始めるかは重要なテーマだ。「高血圧治療ガイドライン2004」では、診察室で測定した血圧(最高)140/(最低)90mmHgを基準に、塩分摂取や運動、禁煙など生活習慣を改善しても下降が見られない場合は服薬を開始するとしている。ただし危険因子や合併症の有無などによって基準血圧や開始時期は異なる。

特例値下げに特許失効 産業テーマの“縮図”

血圧をどこまで下げるかという“降圧目標”も気になるところだ。00年版も含めガイドライン作成にかかわってきた猿田享男・慶應義塾大学名誉教授によると、60歳未満なら130/85mmHg未満、65~74歳は140/90mmHg未満が目安。75歳以上のいわゆる後期高齢者はまず150mmHgまで下げ、症状がよければ140/90mmHgまで徐々に下げるというのが「エビデンス(科学的根拠)に基づいた治療方針だ。血圧を下げすぎると脳卒中や心臓病を起こすという論議もあったが、先ごろ米国心臓学会で発表された80歳以上の高血圧患者に対する臨床試験結果でも、150/80mmHgを目標に治療したほうが脳卒中・心不全を抑えられると報告された」と説明する。

長く付き合う薬である高血圧薬は、個人のサイフにも国の医療財政にも影響が大きい。「安くて安全なのはCa拮抗薬。それから少量の利尿薬とアンジオテンシン系、これらを混ぜて長期に服用するのがいいだろう。心臓の悪い患者にはβブロッカー、どうしても心臓がドキドキするような人にはαブロッカーも用いる。いずれにせよ健康寿命を守るのがいちばん大事なこと。ジェネリック医薬品が出てくればそれも選択肢だ」(猿田名誉教授)。この7月には、Ca拮抗薬の2大品目であるノルバスクとアムロジンの特許が失効。数多くのジェネリックメーカーが後発薬を発売する予定で、目が離せない。

長く付き合う薬である高血圧薬は、個人のサイフにも国の医療財政にも影響が大きい。「安くて安全なのはCa拮抗薬。それから少量の利尿薬とアンジオテンシン系、これらを混ぜて長期に服用するのがいいだろう。心臓の悪い患者にはβブロッカー、どうしても心臓がドキドキするような人にはαブロッカーも用いる。いずれにせよ健康寿命を守るのがいちばん大事なこと。ジェネリック医薬品が出てくればそれも選択肢だ」(猿田名誉教授)。この7月には、Ca拮抗薬の2大品目であるノルバスクとアムロジンの特許が失効。数多くのジェネリックメーカーが後発薬を発売する予定で、目が離せない。

表とグラフの見方

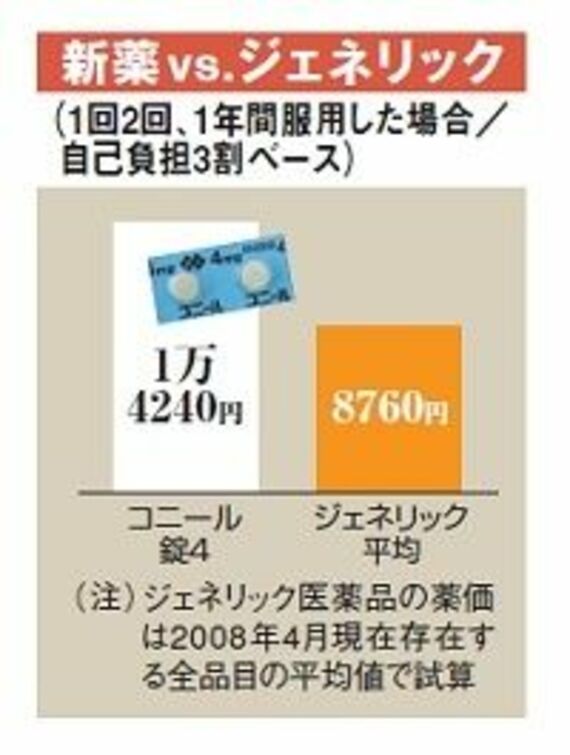

表は、疾病別の主要医薬品を2007年度売上金額の上位順にランキング。ただし一部の売上金額と前期比伸び率は本誌推定。また一部は薬価ベースでの売上金額を採用しており、売上高ベースより金額が膨らむ。一方、グラフは、代表的な先発薬と、その後発品とで自己負担額を比較した。後発品薬価は08年4月現在で存在する全品目の平均値で計算。また、実際の支払い時には薬局での調剤報酬等が含まれる場合がある。

・<気管支ぜんそく(アレルギー)> 死亡者は激減だが高齢者の発病と「たばこ病」が課題

・<感染症> 実に150種以上 種類多い抗菌薬 適正使用がカギ

・<睡眠障害> 5人に1人が不眠 GABAを活発化させ興奮を抑制

・<アルツハイマー型認知症> 神経細胞死に着目! 「老人斑」を作らせない

・<うつ病> 欧米に10年遅れのSSRIやSNRI 躁うつ病に効くのは?

・<関節リウマチ> 生物学的製剤の登場で痛みや腫れが“半減”

・<過活動膀胱、排尿障害> 尿の悩みに新薬続々 海外はED薬併用へ?

・<骨粗鬆症> もはや“生活習慣病”? 女性中心に患者数膨張

・<ガン> 3人に1人はガンで死亡 “輸入新薬”多いのが課題

・<脂質異常症> 強力スタチンで劇的改善 女性へは使われすぎ?

・<糖尿病> 中高年の3分の1が“患者” 完治薬なく新薬に熱視線

(週刊東洋経済)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら