問題は、培養皿で増やした細胞を酵素を使って剥がすときに、細胞表面で隣の細胞と“コミュニケーションする”大切なたんぱく質が、ごっそり切り取られてしまうこと。そこで岡野教授が考えたのが、培養皿にナノテクノロジーを駆使した特殊な高分子を敷き、「インテリジェント表面」にすることだ。

37℃では細胞がくっついたままシート状になるまで増殖し、温度を下げるとたんぱく質と一緒に細胞がするりと剥がれる。インテリジェント表面のおかげで、細胞の機能を保ったまま、自在に貼ったり剥がしたりできる細胞シートが作れるようになった。

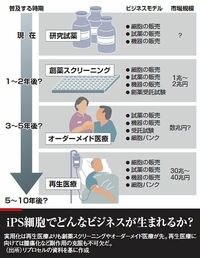

京都大学の山中伸弥教授のノーベル賞受賞で話題のiPS細胞(人工多能性幹細胞)を使った再生医療の実現にも、細胞シートの技術は欠かせない。人体のあらゆる細胞に分化できるとはいえ、iPS細胞を注射するだけでは定着せず、病気は治せないのである。

工学博士が作った、新しい“医学生態系”

再生医療の研究者――そう聞くと、その人物は医師に違いないと思い込んでしまいがちだ。だが、実は岡野教授は「医師じゃない。工学博士なんです」。

岡野教授は1970年代半ばから9年間、早稲田大学の工学部で高分子の研究をしていた。当初は医療の世界など頭になかったが、ビニロンなど繊維開発のための高分子研究は全盛期を過ぎていた。そんな中、岡野教授も当時、注目が高まりつつあった、生体内で使えるバイオマテリアルの研究に取り組むことになった。その後、早稲田大学大学院の博士課程在籍中に、東京女子医大で動物を使った研究を行う機会を得た。以来30年以上、医学部をフィールドにして研究を続ける。

工学と医学、両方を知るからこそ見えてきたものがある。

「工学部の中にいい技術があっても、医学がわからないと新しい治療法は考えられない。一方で、医学では目の前の患者を治すのがゴールだと思われている。でも、自分が治せる数なんて、限られているじゃないですか。

“神の手”と言われるすばらしい外科医がいますが、”神の手”はその人が死んだら終わってしまう。多くの患者を、若手の医師でも治すことのできる優れた技術開発を普及させて、未来の何万人、何十万人を治すことが、非常に重要なんです」

日本の学問分野は効率を追い求めた結果、縦割りが根付いてしまっている。治らない病気を治す研究をするには「両方わからないとダメ」なのに、日本には医学と工学が融合する場所がない。「ないなら作ってしまおう。さらには企業も巻き込んで、新しい産業を興そう」――そう決意した岡野教授の求心力たるや、超強力磁石もびっくりするほど強烈だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら