"オールドメディアだけでは不可能" 「SNS時代の万博」で顕在化した市民参加型の「日本文化」発信 「ボトムアップ型」国際交流のレガシーとは

もっとも、「日本文化」の内実は多種多様であり、決してひとくくりにはできない。

食文化においては、各地域の食材をいかしたいわゆる郷土料理、また、日常的な食べ物(ケの食事)とお正月や祭の際の非日常(ハレ)の行事食との相違など、多様性がある。民俗学者・神崎宣武氏による論考「和食と民俗」は、その地域ごとの魅力を忘れないようにと問いかける。

「文化」概念の歴史的変容にも留意すべきである。

ハイ・カルチャーと位置付けられる“芸術”から、広く一般大衆を楽しませる“ポピュラー・カルチャー”まで、現代の日本文化の展開も多彩である。そして、漫画やアニメが世界的人気を誇る「日本文化」のひとつとみなされ、2025年万博でも目玉のひとつとなっていたように(橋爪前掲)、大衆文化と高級文化、という区別や分類も、もはや通用しなくなっている。

フレデリック・クレインス「サムライ文化の国際発信」は、こうした「文化」概念の変容や、映画やドラマを含むポピュラー・カルチャー研究の進展をうけて、日本の「サムライ」イメージを考察している。

「日本文化」の現在地と課題

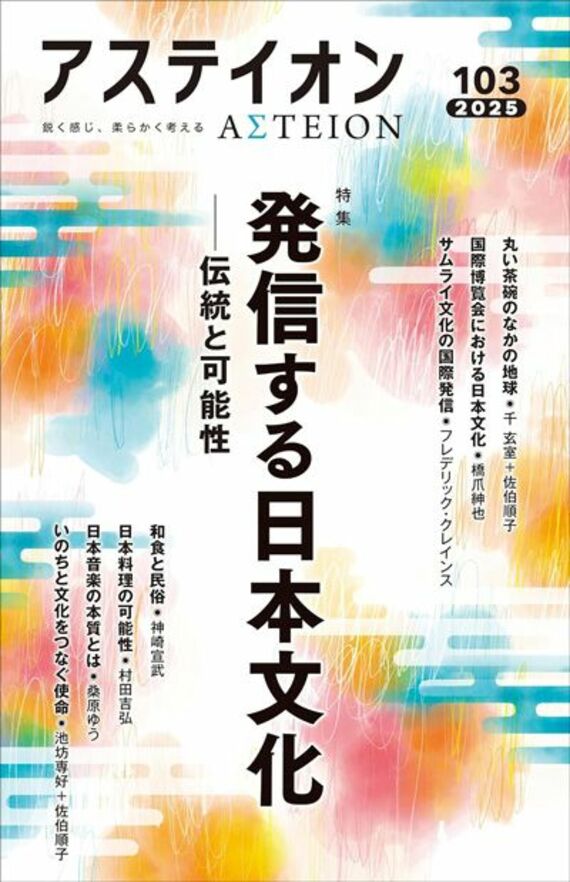

このように、「日本文化」の現在地を多角的、国際的に論じた『アステイオン』103号であるが、国際化の弊害についても筆者による巻頭言で申し添えるべきであった。

海外からの観光客数が記録をぬりかえるほど増え続けている昨今(日本政府観光局の統計による)だが、インバウンドの増加が地域住民の日常生活を浸食することには懸念も表明されている。

地元の台所であった京の錦市場に、ケバケバしい英語の表示が並び、原宿の竹下通りさながらに年中混雑している様子をみると、手放しで国際化を歓迎するわけにもいかない。地域本来の暮らしを守りながら、適切な文化交流を深めることが喫緊の課題である。

筆者は、たまたま生きている間に2度の大阪万博、2度の東京オリンピックに遭遇した。人間の人生は長くても100年程度だが、地球と人類の歴史はこれからもしばらくは続くだろう。『アステイオン』103号はこれまでの、そしてこれからの多くの世代にむけて、長期的な視点で日本文化や国際社会を考えるための一冊である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら