湿布、塗り薬、糖尿病治療薬まで…"年間475億円"の医療費がムダに――高齢者の自宅に眠る「残薬」。実家で見つけたら捨てずにすべきこととは?

服薬情報を一元化し、薬を調剤する際、薬剤師が患者に残薬を確認し、重複投与、相互作用を考慮した処方内容の適正化を行うほか、24時間対応や在宅医療対応など、患者のニーズに合わせた機能を持つことも求めた。

19年には薬機法(医薬品医療機器等法)が改正され、調剤時に限らず、患者が薬を服用している期間を通じて患者の状況を継続的に把握・指導することを薬剤師に義務付けた。20年の調剤報酬改定では、「薬局から医療機関への残薬に関わる情報提供の推進」も明記されている。

残薬解消のための取り組み

具体的にはどんな対策がとられているのだろうか。

「残薬をなくすために最も重要なのは、薬剤師が患者の残薬の実態を把握し、その薬が余ってしまった原因を見つけること。それがわかれば、1人ひとりの患者さんの状況に応じた、効果のある対策を講じることができる」と小黒さんは話す。

残薬が生じる理由は、先に挙げたような理由だけではなく、「患者の認知機能の低下」や「もったいないから使えない」「医療費がタダ(あるいは、ほぼ無料)だからもらえるだけもらっておきたい」といった病気や心理的な要因も絡み、単純ではない。また、認知機能が低下した高齢者では、これらの理由を上手に説明できない。

こうした残薬の背景を、薬剤師は丁寧に聞き取ったり、お薬手帳で確認したりしていく。そのうえで、患者の主治医に対して、次回の処方量の調整や処方控え、別の種類の薬への変更などを提案する。

高血圧や脂質異常症、関節痛などいくつもの慢性疾患を抱える高齢者は、どうしても1日にたくさんの数の薬を服用しなければならない。加えて、多くの生活習慣病は自覚症状がないので、うっかり飲み忘れてしまったということもままある。

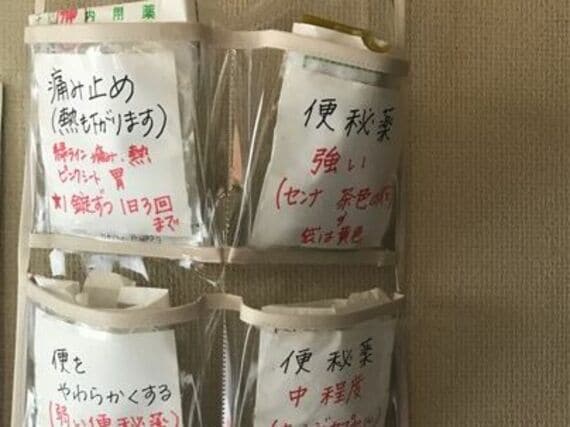

それを防ぐため、▽服用のタイミングが同じ薬を1回分ずつ1袋にまとめる「一包化」を行い、1つひとつの袋に日付を書き入れる、▽その日に飲む薬を入れられるポケット付きの「服薬カレンダー」を使う、▽市販のレターラックに「熱があるとき」「痛いとき」「下痢のとき」などと書き入れて頓服薬を整理する……といった工夫が行われている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら