確かに、同じ組み合わせの服だけを購入し、毎日代わる代わる着ていれば、服装選びに時間がかからないから、非常に合理的だ。ただ、ではジョブズと同じことをしている人が実際どのくらいいるかといえば、やはりほとんどいないだろう。

要するに人間は、頭では理性的な選択をしたいと思いながら、実際には無意識レベルの「主観」で日々の行動を決めているのである。

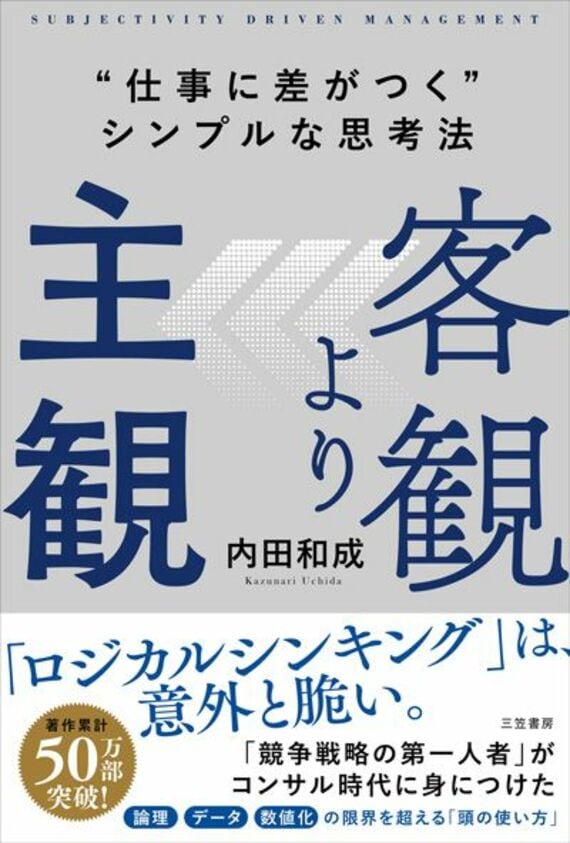

「ロジカル思考」を身につける意味

ここまで述べてきた通り、そもそも人間は合理的に行動しているわけではないし、ロジカルな思考を好んでいるわけでもない。

・客観=個人の感情に左右されないもの。合理的かつ論理的

とすれば、まさに人間は「主観的な動物」なのである。

ではどうして、私たちはわざわざ脳の半分を使って、ロジカルシンキングを行うようにできているのだろうか。

仕事においても、私たちはよく「論理的に考えろ」と言われる。

実際はそうできていないにしろ、私たちは何かの問題を考察したり、意思決定をしたりする際、極力「客観的」であることが求められるし、そうあろうとする。

一体、なぜだろうか。それは、感情で行動する場合のリスクを防ぐためではないかと、私は思う。

感情や感覚だけを信じて突き進んだ結果、自分の身に危険が生じるようなことがないよう、左脳を使って「ロジカルチェック」を行う。「本当にその選択で大丈夫?」と、左脳から右脳に問いかけるわけだ。

そうすることで、私たちはミスやリスクを事前に回避することができる。そうした意味では、「合理性」とはすなわち「安全性」であるとも言えるのだ。

では、「論理」や「客観性」に基づいて意思決定をしていれば、あらゆるミスやリスクを回避できるのかというと、そうでもなかったりする。

ここは難しいところなのだが、ときに「自分の主観に従う」ことが、適切なリスクヘッジやビジネスでの成功に結びつくこともあるのだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら