「カスハラ」に誠実に対応しても害をもたらすだけ…【クレームは宝の山】が時代錯誤になった納得理由

しかしながら、カスハラが社会問題化した背景はそんなものではありません。私は、弁護士として、カスハラという言葉がない時代から多くの依頼を受けて、「度が過ぎたクレーム」の対応に積極的に従事してきました。

対応したクレームのなかには、高級ホテルなどの事例もあり、まさに富裕層が加害者となったカスハラ案件も扱ったことがあります。私の経験では、経済的な要因だけでカスハラが社会問題化したことの背景を説明できるとは思えません。

昨今、カスハラがメディアで取り上げられる機会が増えてきました。カスハラに関する法改正や条例制定の動きもあります。そういった流れからすれば、カスハラが増えているように感じている方もいるでしょう。

厚生労働省が令和6年(2024年)5月17日に発表した「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度調査)」における「過去3年間の相談件数の推移」によると、セクハラやパワハラなどの他のハラスメントでは減少傾向が出ているのに、カスハラでは増加傾向が出ているという結果が出ました。

私が弁護士として取り扱う件数は数年前より増えていますから、企業の相談件数が増加傾向だというのも納得できます。このように相談件数が増加傾向にあるなかで、カスハラが社会問題化したわけですが、その背景にはどのような事情があるのでしょうか。

まずひとつ確実に言えることがあります。それは、これまでなら接客業務の一環として組織内において水面下で処理されていたカスハラ問題が徐々に表に出るようになったということです。その結果、カスハラが社会問題として世の中にも認知されるようになりました。

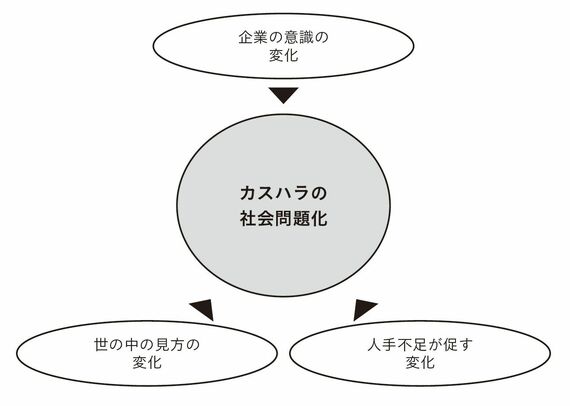

それではなぜカスハラ問題がより表に出るようになったのでしょうか。それは、私の分析によれば下の図に示した3つのポイントに整理できます。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「人手不足」が企業や働き手に変化をもたらした

カスハラだけでなく、セクハラやパワハラなどのあらゆるハラスメントで共通することなのですが、同じような行為をしたとしても、ある人に対してはハラスメントだと糾弾されるのに、違う人に対してはハラスメントだとは評価されないということがあります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら