「小泉八雲」が残した150年前の料理本に現代人が圧倒される理由。朝ドラ「ばけばけ」で注目の八雲、来日前に記したユーモア満点のレシピとは?

レシピ本というより壮大な「読み物」

それにしても、奥の深い本だ。料理本の枠を超えた、ノンフィクション小説と呼んでも誤りではないかもしれない。

一般に、料理の本というと、純粋に実用本位のもの(年齢、性別、特定の病気予防やダイエット用、各国料理など読者のニーズに応じて各種)、ウンチクもの(日本では手に入りにくい食材を使って野趣に富んだ料理を作り、最後に「料理はアートだ」などと豪語する。おじさまに多し?)、オリジナル料理再現もの(童話や小説の世界観を料理で再現しようとする)などに大別できるように思う。

しかし、テーマは異なれど、どれも最初に材料が列記され、①、②などと箇条書きで手順が続く。それが料理の本というものである。ふつうは。

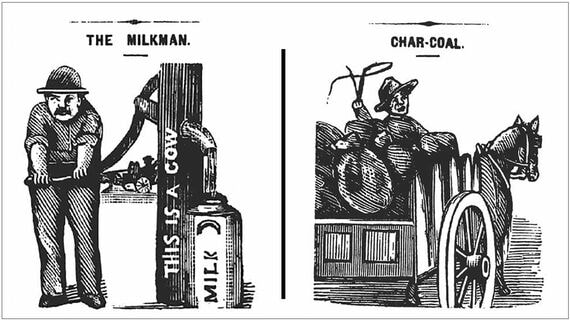

ところが、ハーンの料理本はひと味もふた味も違う。まず、ふつうの料理本につきものの箇条書きは皆無。手順の説明も重複が多く、不親切極まりない。

たとえば「手早くできるプディング」というタイトルにひかれ、作ってみようと台所に立つ。だが、おなじみの材料リストは見あたらない。

やむなく座り直して全項を熟読。プディングの作り方はわかった。さあ、上にかけるソースだ、というところで、説明されているのは「バター、ワイン、砂糖、ナツメグで濃いめのソースを作る」、これだけ。ソースののった完成品を目にするには、冒頭に戻ってソースの作り方から学習し直さねばならない。

同じものが二度出てくる場合は初出時にしか丁寧な説明がなかったり、下手をするとその料理のコツなるものがようやく章の終わりになって現れたりする。これはもう、途中からアトランダムに読むことが許されない「小説」の域に入るものだ。歴とした「読み物」なのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら