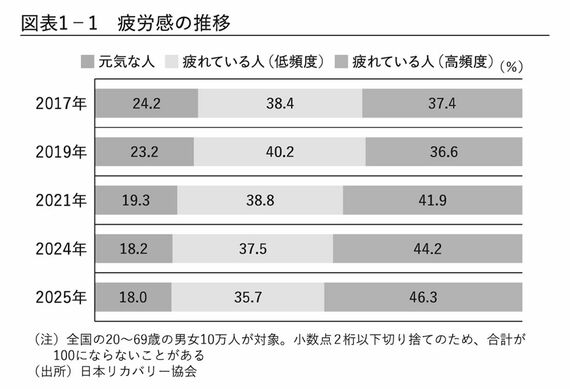

ところで当然のことながら、疲れているのは私だけではないだろう。それどころか、就労者10万人を対象として疲労に関する調査を行っているという日本リカバリー協会によると、2020年以降は一貫して約8割の人が「疲れている」と回答しているのだそうだ。

厚生労働省(旧厚生省)の疲労糖鎖研究班が60代までの就労者を対象として1999年に行った調査では、約6割が疲れていると答えたのだという。つまり、それからわずか20年で2割も増えたことになる。

だが、そうした数字より、むしろ私たちにとっては“実感”こそが気になるところかもしれない。日常生活において、人も自分も「疲れているんだなあ」と思わざるを得ないことに直面する機会は少なくないということだ。

私もつい最近、電車を降りようとしたときにどんと激しく背中を押され、振り返ったら女性が睨んでいたという恐ろしい出来事に遭遇した。神に誓ってなにもしていないのだが(本当です)、そのときも自分の無実を訴えたいというより、「理由は知らないが、ピリピリしている人が多いんだなあ」と感じずにはいられなかったのである。

つまりいまの時代、そういったことがよくあるということだ。そしてそれは、疲れている人が多いことを示した出来事でもあるだろう。だから問題――ストレス――に着目すべきではないかと思えてならないのである。

ストレス耐性を鍛える

ただし著者が指摘しているように、「ストレス=悪い者」とは限らない。ストレスが張り合いになることもあるのだし、ストレスがないと耐性も養われないのだから。

問題は、ストレスが“過剰”になることである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら