大怪我で20日間意識不明の事態に追い込まれた私が、「死後の4つの可能性」を古典に学んでみたら、人生で大切なことが見えてきた

「自分には絶対的に知識が足りない」という意識が、つねに心のなかにある。ただし、それはネガティブなものではない。「もし知らないことがあるのなら、これからそれらを知ってみたい」という好奇心へとつながっていくのだ。

だから本を読み、“足りないなにか”を補完したくなるのである。ところが、それが補完できたとしても、また別の“足りないなにか”が現れる。そこで、そいつをやっつけるために、また別の本に手を出す。

インターネットに頼ったりすることももちろんあるが、残念ながらウェブの上を彷徨っている情報のたぐいは必ずしも完璧ではない。偏りや欠如があるものだから、それを埋めるためにふたたび本に頼ったりする。

これはあくまで持論なのだが、こうしたサイクルは生きている限り続いていくものだ。だから楽しいのであって、これからも好奇心は持ち続けなければいけない――いや、好奇心を持ち続けたいと強く感じるのだ。

人に聞きづらいことを知りたければ、本に頼ろう

だが困ったことに、年齢を重ねるにしたがって「こんなこと、恥ずかしくて人に聞けない」というような事情も増えてくる。知識が重なっていくにしたがってつまらないプライドも肥大化していくので、「知らないという事実を人に知られたくない」という、なんだかよくわからない境地に陥ってしまったりもするわけだ。

誰でも多かれ少なかれ、共感できる部分があるのではないだろうか。しかし、基本的すぎて人に聞きづらいのであれば、そこでまた本に頼ればいい。

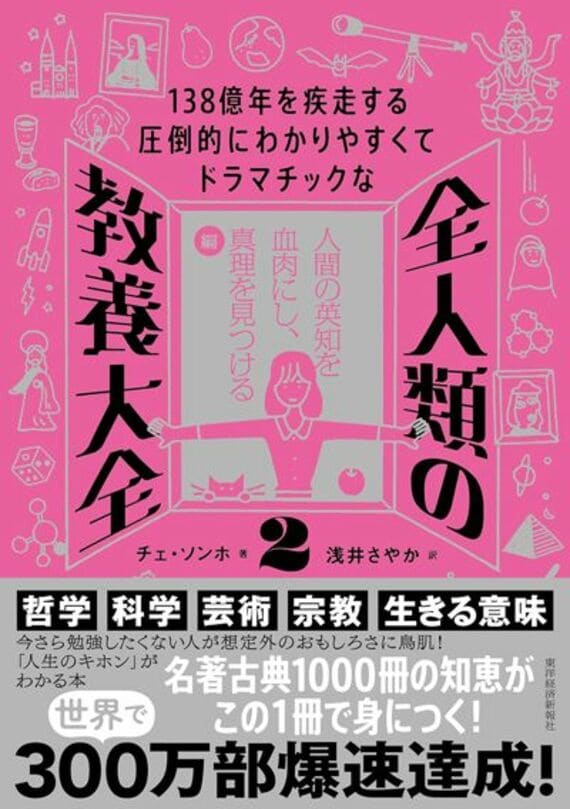

前回、『全人類の教養大全1』(チェ・ソンホ著、キム・セヨン訳、東洋経済新報社)を取り上げたことの裏側にあったのも、そんな思いだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら