アジア開発銀行による「原発建設への融資解禁」プロセスに重大な問題。核拡散や安全性、廃棄物など問題だらけで、日本企業の商機は乏しい

筆者はこれまで約20年にわたって、ADBのさまざまな政策改訂プロセスを見てきたが、ここまで異様な改訂プロセスを見るのは初めてである。いったい何があったのだろうか。

2011年の福島第一原発事故以降、日本国内での原発新設がより困難になったことを受け、ベトナム、トルコなどとの原子力協定の締結、海外原発事業の実現可能性調査(フィージビリティ調査)への公的資金支援、日本政府の公的金融機関である国際協力銀行(JBIC)の原発指針策定など、日本政府は海外への原発輸出を目指してさまざまな環境整備を行ってきた。

しかし、ベトナムでは巨額の財政負担が課題となり、同国政府が原発導入を撤回。トルコでも採算性の悪さから日本企業が撤退し、いまだに海外での日本企業の原発建設の受注は実現していない。他方、近年、原発の新規導入に踏み切ったエジプト、トルコ、イラン、バングラデシュ、パキスタン、アルゼンチンなどでは、ロシア製や中国製の原発が市場を席巻している。日本を含む西側製の原発受注はほとんど進んでいないのが実情だ。

原発受注獲得の打開策とされた低利融資

西側製の原発受注獲得の打開策の1つとされたのが、世界銀行などの国際金融機関による開発途上国向けの低利融資スキームである。23年12月にドバイで開催された「国連気候変動枠組条約第28回締約国会議」(COP28)では、主に西側諸国による非公式な国際イニシアチブとして世界の原発設備容量を50年までに20年比で3倍にすることなどを目指した宣言が行われ、世界銀行などの国際金融機関に対して原発事業への支援を解禁するよう働きかけることが決定した(ロシア、中国、インドは不参加)。

このような動きを受け、原発支援解禁の方針転換にいち早く応じようとしている国際金融機関がADBである。

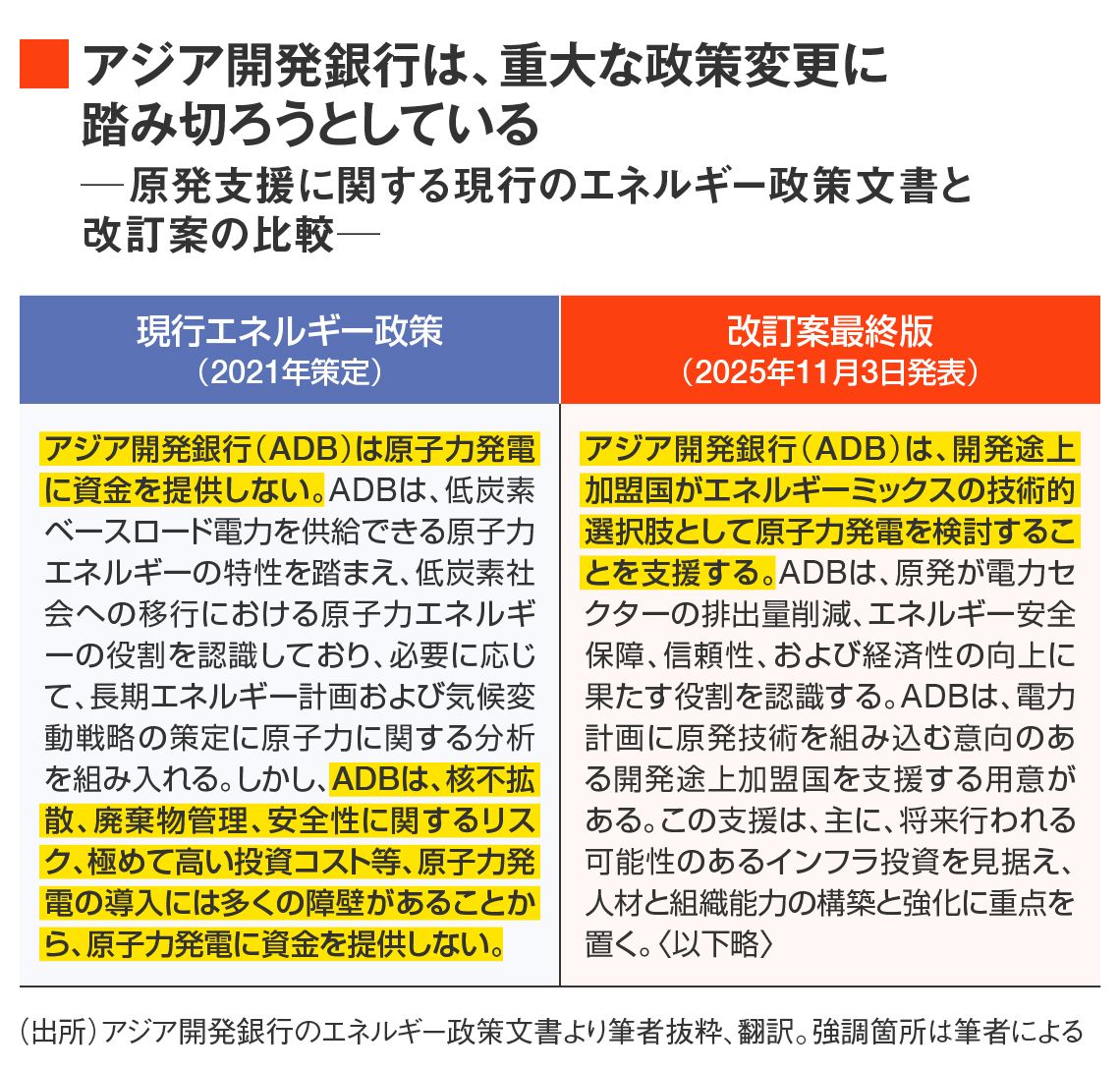

ADBはエネルギー政策文書の改訂案最終版の中で、原発事業に融資しないとする文言を削除し、途上国における小型モジュール炉(SMR)の導入を支援する方針を打ち出した。この改訂案は25年11月24日のADBの理事会で議論される予定であり、財務省からの訓令に基づいて投票を行う日本の理事もこの理事会に参加することになっている。

なお、世界銀行においても25年6月に国際原子力機関(IAEA)とのパートナーシップ協定が締結された。原発支援を禁止している「世界銀行グループ・エネルギー部門指針」の改訂はまだ始まっていないものの、今後、改訂作業が進むことが想定される。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら