合格率8割の試験は心配でも、なぜか宝くじは「たまには当たるさ」と楽観的に考える人の"驚きの胸中"

「意思決定」の2つのプロセス

行動経済学の代表的な理論であるプロスペクト理論とは、リスクのある不確実な状況のもとで最良の選択をしようとするとき、私たちはどのように意思決定をするか、ということを理論化したものです。

ちなみに、プロスペクトとは「見通し」や「展望」といった意味です。このプロスペクト理論では、私たちの意思決定のプロセスを「編集段階」と「評価段階」の2つの局面に分けて考えます。

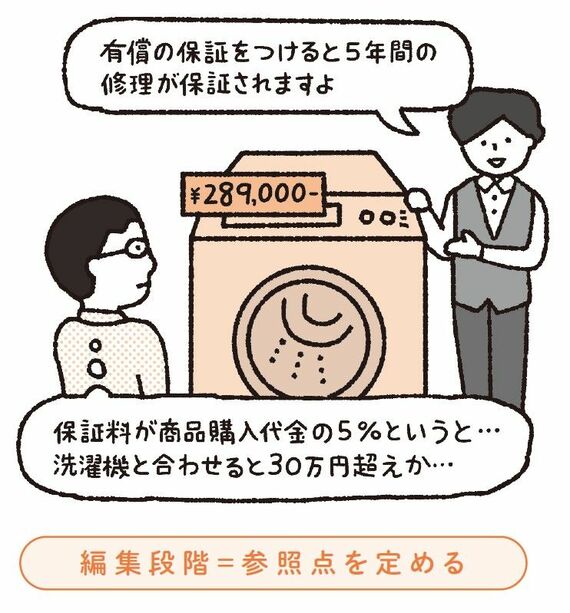

編集段階というのは、まず与えられた選択肢を認識して、意思決定の基準となる参照点(利得と損失の判断の基準点)を定めるステップのことをいいます。

※外部配信先ではイラストを全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

無料会員登録はこちら

ログインはこちら