合格率8割の試験は心配でも、なぜか宝くじは「たまには当たるさ」と楽観的に考える人の"驚きの胸中"

1万円損をしたときの悲しみの度合いを10とすると、2万円損をしたときの悲しさは20にはならず、小さくなるわけです。同じように、得をしたときの嬉しさも、だんだん落ち着いていきます。

確率の評価に影響する「確実性効果」とは?

通常、人が主観的にとらえる確率は客観的な確率と一致しないものです。客観的には低い確率を自分では過大評価していたり、あるいはその逆だったりすることはよくあります。

大学入試の合格ラインに対して自己採点による合格確率が高くなるのはその一例です。

主観が交じったときの確率は客観的な確率と違いどうしてもゆがみが生じますが、そのゆがみにはある傾向があります。

それは、たとえば確率が5%上がる場合、75%から80%に上がるよりも、95%から100%に上がるほうが、実際の数字以上に大きな変化に感じるということです。

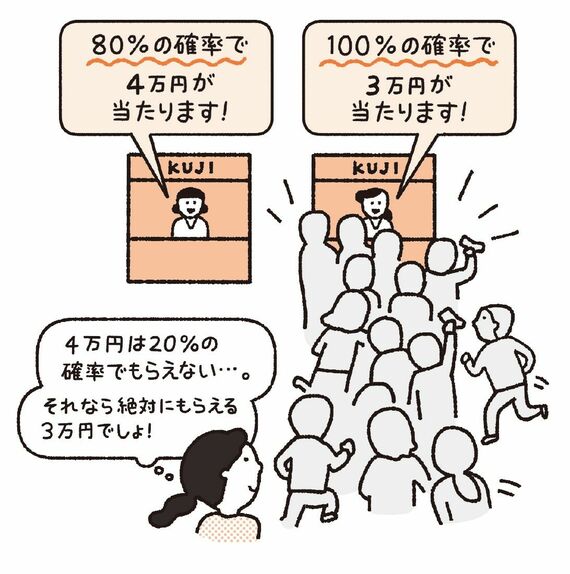

実際、80%の確率で4万円が得られるくじと、100%確実に3万円が得られるくじだと、後者を選ぶ人が多いことが知られています。

このように、人はわずかに不確実だったものが確実なものになることを大きく評価する傾向があります。これを「確実性効果」といいます。

一方、うんと低い数字の場合は、確率が5%から10%に上がるよりも、0%から5%に上がるほうが心理的に大きな変化と受け止めます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら