合格率8割の試験は心配でも、なぜか宝くじは「たまには当たるさ」と楽観的に考える人の"驚きの胸中"

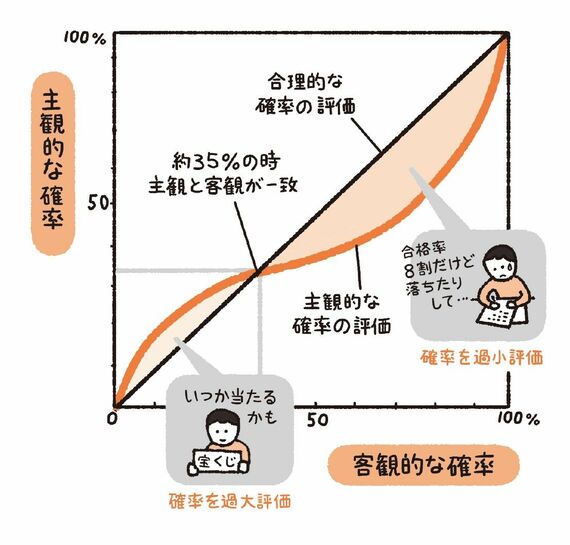

私たちは何かを決めるとき、客観的な確率とは異なる数字の受け止め方をしながら、意思決定をしているのです。

「なぁに、たまには宝くじも当たるさ」

1等2億円の宝くじが当たる確率は1000万分の1、2等の1000万円でも200万分の1――。この数字を冷静に受け止めるなら、誰も宝くじは買いません。

しかし、江戸時代初期に「富くじ」として始まった宝くじは、現在にいたるまで続いています。つまり、奇跡的な確率を追い求める人はあとを絶たないということです。

これは、私たちが低い確率を過大に評価し、また逆に高い確率を過小に評価する傾向があるからと考えられます。

この傾向はプロスペクト理論の「確率加重関数」によって証明されています。人の主観による確率は、客観的確率が低いと高く、客観的確率が高くなると低くなる。

その分岐点は客観的確率35%のときで、つまり、確率0~35%までは「なぁに、たまには宝くじも当たるさ」と楽観的に考えるわけです。

ところが35%のポイントを過ぎると、一転、慎重に構えるようになります。合格率8割の昇進試験に「まさか同期でおれだけ落ちるんじゃないだろうな」とよけいな心配をしたりするのはこのためです。

なかなか客観的確率どおりにいかないのが主観的確率であり、それはほかでもない私たちの心がつくりだしているのです。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら