曖昧な報連相を現場に強いてしまうと、意味不明なほど細かい報告を求められたり、何に使うか分からない報告書を毎日書かされたり、上司もその対応に追われてお互いに疲弊する。このような報連相を繰り返すことは成果につながらないので無駄なコミュニケーションとなってしまう。

こうした状況が常態化すると、「報連相すること自体が業務」という本末転倒なことにもなりかねず、その組織では上司、部下ともに被害者と言ってもいいだろう。

前述した調査で「会社や上司からの管理過剰感が高いと、適応感や主体性は低く、疲弊感や離職意向は高い」とあったが、定義が不明確な報連相を強要していると実際、その組織は崩壊しかねない。

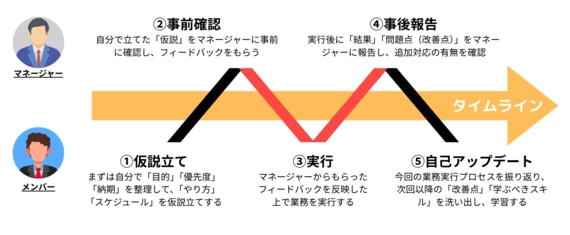

自走できる社員を育てる「M型ワークフロー」

ここで、報連相に疑問を感じてきた筆者が、ここまで説明した問題点を解消するために考えた「M型ワークフロー」について紹介したい。

※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

この図を説明すると、

図に起こすと実施アクションが「M字」を描いているので、「M型ワークフロー」とした。業務の「③実行」を中心とした考え方で、業務を実行する前には「どのように業務を進めるのか」を仮説として考え、事前に上司に認識や実施方法の齟齬がないか確認する。

そして、実行した後に「実行してどうだったのか」「うまくいかなかった場合は追加で何をするのか」を事後報告して指示を仰ぐ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら