日本発の「政策提言AI」が警告! 「地域分散」か「グリーン成長」か 「地球社会の未来シナリオ」は「2034年までの選択」がカギを握る

ちなみに念のため記すと、ここでいう「AI」とは昨今世の中をにぎわしているChatGPTとか生成系AIではなく、私たちの研究で生み出した(技術面は上記の日立京大ラボが開発した)独自のAI技術である。

最近では「AI」というとイコール生成系AIのことと受け止める人が多くなっているが、それは誤認であり、そもそも「AI(人工知能)」に単一の定義はなく、“人間を凌駕するような高度な計算能力をもったコンピュータ”といった広範な概念である。

話題を上記の「政策提言AI」に戻すと、2017年に最初のバージョンを公表した後、同技術はさまざまな地方自治体や省庁等における未来シミュレーションや政策立案において活用されてきた(自治体については長野県、兵庫県、高浜市、福山市、山口市等。シミュレーションの内容はそれぞれの自治体のホームページ等で公開)。

こうした「政策提言AI」の中身やその意義については、拙著『科学と資本主義の未来』でも述べたが、今回、私たちの研究グループ(京都大学および日立製作所)はその“グローバル版(地球版)”をまとめるに至った。

それは後でも述べるように、ローマ・クラブが1972年に公表し、地球の有限性について初めて警鐘を鳴らすとともに、現在に続く地球環境問題をめぐる議論の先駆けとなった報告書『成長の限界(Limits to Growth)』の“AI版”とも呼べる性格のものである。以下その要点を紹介したい。

未来シミュレーションの方法

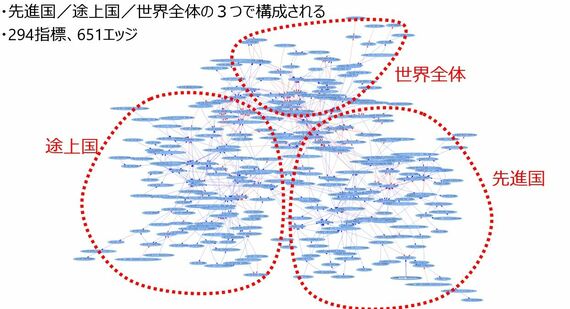

シミュレーションの方法として、地球社会の現在そして未来に関わる294の指標を、関連する報告書や国際機関のデータベース等を踏まえて抽出するとともに、それらから成る因果連関モデルを作成し、政策提言AI(未来シナリオシミュレーター)の技術を使って2050年に向けた2万通りのシミュレーションを行い、その結果を分析した。

因果連関モデルのイメージは、一種の“複雑系”であり、これらの多くの要因が互いに影響を及ぼしながら、時間の流れとともにダイナミックに進化し、未来が枝分かれしていく。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら