また上野介の手当てをした栗崎道有の『栗崎道有記録』には、内匠頭が癇癪持ちであったことが記されている。殺傷事件の動機がはっきりしないなかで、一方的に斬られた上野介にことさら落ち度を求めるのは、やや無理があるのではないだろうか。

綱吉にとってタイミングが悪すぎる事件だった

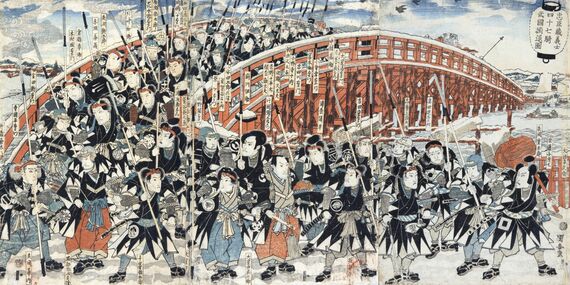

動機がよくわからない点や、斬りつけたほうが同情されて庶民の喝采を浴びた点で、赤穂事件と政言による意知の殺傷事件は、よく似ている。上野介に至っては、凶行で命を落とさなかったことから、その後に仇討ちまでされている。

そこまで嫌われたのは、将軍の徳川綱吉が喧嘩両成敗とせずに、内匠頭のみを処罰したことが要因のひとつだ。しかし、そもそも上野介は刀に手をかけていない。「内匠頭が一方的に斬りかかったので、喧嘩ではない」と判断するのも妥当だろう。

厳しい処分がすぐさま下された背景として、ちょうど綱吉が母の桂昌院への一位叙位を望んで、上野介を通じて朝廷に根回しをしていたタイミングだった。問題を起こしてほしくない時期に、あまりにタイミングが悪い内匠頭の蛮行に、綱吉が怒り心頭で処分を行うこととなったようだ。赤穂浪士たちが処分を不服として立ち向かうのならば、相手が違ったのではないだろうか。

すっかり悪役にされた上野介だが、領地があった愛知県の旧・吉良町(現・西尾市)では、今も名君として慕われている。この地で上野介は「黄金堤」という堤防を築いて、治水事業に力を入れた。さらに、新田を開墾することで、収穫をふやすことに成功したとも伝えられている。近年は『忠臣蔵』の美談を疑問視する声もあり、上野介の評価も見直されつつあるようだ。

一方、今回の「べらぼう」では、政言が精神的にも追い詰められた挙句の行動だったことを丁寧に描きながら、意知のほうも悪者にはしておらず、むしろ、政言のことを気にかけていた好人物として描かれている。「田沼意知殿は、至極よい人」(只野真葛『むかしばなし』)という残された文献の記述にも沿っており、実像に近いのかもしれない。

一方的に斬りつけられながらも悪役とされた、吉良上野介と田沼意知。意知についても、これから人物評が変わっていくことになるかもしれない。

【参考文献】

大石学『元禄時代と赤穂事件』 (角川選書)

小林輝久彦「江戸前期のある旗本の財政状況についての考察 : 幕府高家吉良義央の場合」(大倉精神文化研究所編「大倉山論集」2016年62巻163-203頁)

中江克己『忠臣蔵の収支決算 お金で読み解く仇討ちプロジェクト』(PHP研究所)

『田沼意次 その虚実』(後藤一朗著、清水書院)

『田沼意次 御不審を蒙ること、身に覚えなし』(藤田覚著、ミネルヴァ書房)

辻善之助『田沼時代』(岩波文庫)

真山知幸『実はすごかった!? 嫌われ偉人伝』(日本能率協会マネジメントセンター)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら