ロボットの導入が「人材の多様化」「教育効率の向上」という、想定外の相乗効果をもたらしているのだ。

ロボット活用の成功の裏には、徹底した運用改善の取り組みもある。同グループではロボット導入の際、かつて店長経験があり、店舗オペレーションに精通した17人のインストラクターが全国の店を回り、適切な走行ルートや停止位置などを検討。

毎日の走行距離や、仕事をした回数などもすべてデータ分析することで、店ごとに問題点を発見。インストラクターによる調整を繰り返している。つまり、ゲストにとってもスタッフにとっても、利用しやすいロボットへの改善が積み重ねられているのだ。

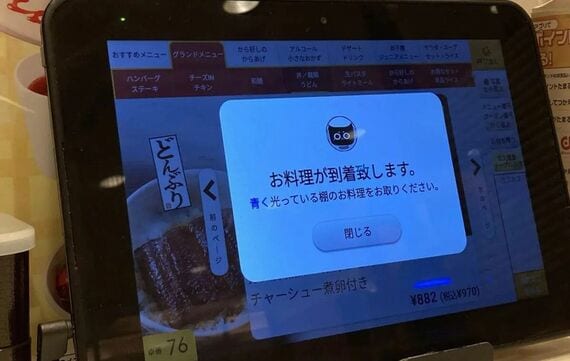

このような改善サイクルは、ロボットそのものの進化にもつながっている。例えば、客席への「到着をお知らせする機能」は、「ロボットが来たことがわかりにくい」という顧客からの要望を受けて追加されたもの。どんどん、「かゆいところに手が届く」ロボットに近づいているのだ。

「同僚」として受け入れられるように

では、現場で働くスタッフにとっては、ロボットはどんな存在なのだろう。当初スタッフの間では、「本当に役立つのか」という半信半疑の声もあったという。しかし現在では、「なくてはならない存在」となっているそうだ。

店舗によっては「とんかつ」「ぽち」と名前をつけるなど、親しみを持って接しているケースも多い。それもそのはず、ロボットには「マルチモーダルAI」という技術が搭載されており、自分の置かれた環境や状況を解析。それに合わせて感情を表現したり、約30種類のセリフを使い分けて、人とコミュニケーションできるのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら