出版不況に「超豪華な無料雑誌」京都で爆誕のワケ 紙にこだわる大垣書店が勝算見込んだ本屋の未来

「堀川新文化ビルヂングを建てたとき、『本が作れる本屋』とコンセプトを掲げたことが、3年目にしてようやく具体化してきました」

当時、近隣には書店がない状態であった。近隣に限ったことでなく、どこも書店が減っていた。そんな中、新しい書店を出店するうえで、「本が作れる本屋」にする――これが大垣編集長の考えた書店自体を長く続けるための方法論の1つだった。

「自分で作って自分で売るほうが当然、利益率も高いですし、値段設定も自由にできます」

雑誌作り、意外と経営面でもプラスに

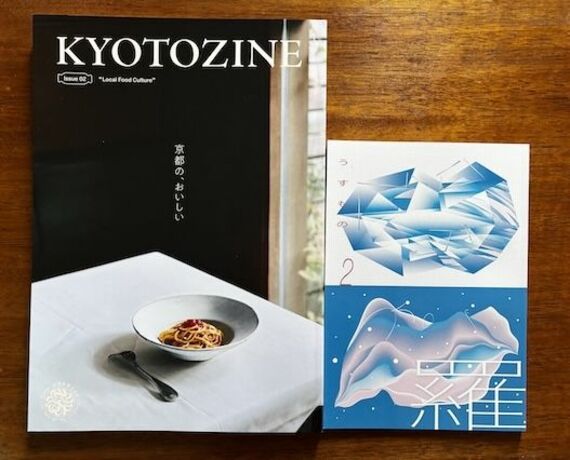

既存の書籍の限定復刻、ギャラリーで行った展示の図録制作、フリーマガジン創刊、そして、書籍に近い雑誌『KYOTOZINE』の創刊――。

「雑誌のよさは、いろいろな情報が集まってくることです。また、たとえば、掲載した商品を店頭で販売することで、自分たちが作った本の世界の中身をもう一度、本屋で展開することができる。

リアル書店と雑誌というメディアとの関係がより近くなるという意味でも、雑誌を作る労力はかかるものの、書店の経営面から見てもプラスになります。

本づくりを、本屋自体を支えてくれる1つの事業に育てたいと思っています」

書店がただ本を仕入れて販売するだけでなく、そこでものを作ったり、売ったり、情報を交換したりすることで、人と人との出会いも生まれるだろう。それはまるで広場のようなものではないか。

広場を中心に街が活気づいていく。書店がそんな場所になる力を発揮できれば、書店の未来も変わるのではないか。

そこで手にする本は、紙にも装丁にも凝った、ウェブではかなわない手触りのあるものだったらなお、楽しい。

ちなみに筆者の名刺は、堀川新文化ビルヂングの中の印刷工房昌幸堂で作ったものだ。紙を選ぶとき、一枚、一枚、目と手で確認し、その中からじゃがいもの繊維でできた紙を選んだ。

昨今は名刺すらウェブでインスタントに発注してしまいがちなのだが、店員さんから紙の話を聞きながら、おしゃべりしながら、自分だけの名刺を作る時間はとても心地よいものだった。

できた名刺はあまりない手触りがして気に入っている。次は、少部数でも、味わいのある紙や装丁で本を作りたいという気持ちが高まっているところである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら