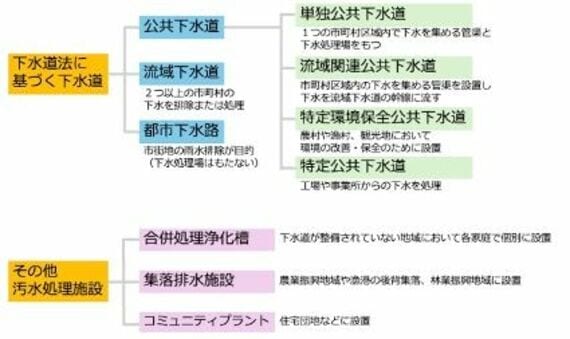

今回の事故に伴い、埼玉県は、広範囲に節水を呼びかけ、120万人に影響が出ている。これは今回の事故が流域下水道で発生したためだ。下水処理を目的とした下水道には、1つの市町村で行う公共下水道と、2つ以上の市町村がまとまって行う流域下水道の2つの方式がある。

流域下水道は、処理施設を集約することで人件費や運転経費などを節約できることに加え、処理場の数を減らし効率的な施設配置を行うことで、必要な用地面積を節約できるというメリットがある。また、広域的な処理区域を持つため、下水の量や質が均一化され安定した処理が可能になる。

一方で、広域をカバーする施設は規模が大きい分、今回のように故障や災害時の影響範囲も広くなる。バックアップ体制が不十分な場合、周辺地域全体に長期間にわたって影響が及ぶ。

下水道が使えないと生活にどんな影響がある?

下水道が機能不全に陥るとどうなるか。下水道はさまざまな機能で暮らしを支える社会資本である。たとえば、「浸水からまちを守る」「水環境を守る」「衛生的な暮らしを守る」などだが、今回はそれらの機能が損なわれている。

風呂や洗濯が制限されるのは衛生的な暮らしが低下していることであり、塩素消毒のみの汚水が新方川から放水されているのは水環境の悪化につながる。もし事故が雨の多い時期に重なっていたら、事故現場の下水道管上部に位置する雨水管が破損していることから、浸水リスクも高まっていただろう。

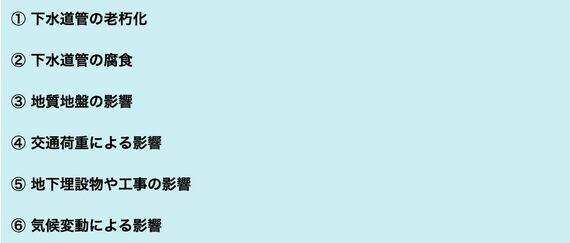

では、事故などのリスクが高い下水道はどういったものなのか。ここでは以下の6つを挙げる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら