① 下水道管の老朽化

高度経済成長期の1950年代から70年代にかけて下水道普及率は飛躍的に向上し、2022年度には81%に達した。一方で、敷設から50年以上経過したものも多い。老朽化による強度低下が破損事故の主な要因の1つだ。

② 下水道管の腐食

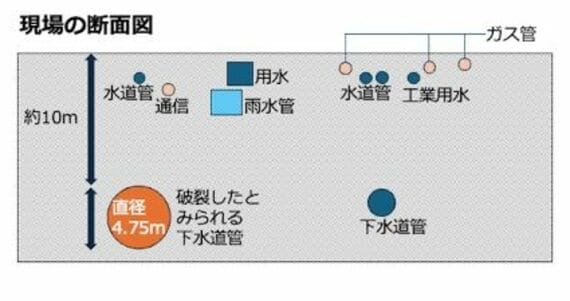

管路内を流れる汚水から硫化水素が発生し、落差や段差の大きいところで酸素と反応して硫酸をつくる。この硫酸がコンクリートや金属を腐食させる。今回のケースでは、約4.75メートルの大きな下水道管が交差点に沿ってカーブする形で通っている。カーブしている場所では下水の流れが遅くなるため管内に硫化水素が発生しやすく腐食が起きやすい。

大都市ならではの問題も

③ 地質地盤の影響

管渠周辺の地質や地盤の影響も受ける。同じ時期に敷設された管路であっても周辺の環境によって劣化度合いに差が出る。

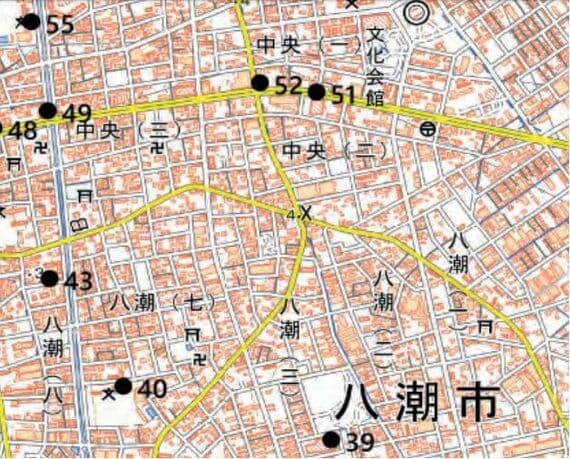

埼玉県の東部地域は中川低地とよばれる沖積低地だ。特に八潮市が位置する東部地域の南部は軟弱地盤であり、かつ標高が約0.6m(八潮市)と低い(『埼玉県地盤沈下調査報告書』)。事故現場付近の地質地盤の調査結果(『埼玉県埼玉県地質地盤資料集2022年度版』/埼玉県環境科学国際センター p12)によると、51、52地点ともに下水道管が埋設されている地下10メートル付近までは主に砂やシルトで構成され、地盤の硬軟を表す指標(N値)も低い。

下水道管が損傷しても、強固な土質であればここまで大きな被害にならなかった可能性がある。

④交通荷重による影響

都市部では大型車両や重機の通行が増加しており、下水道管にかかる荷重が増大している。特に、管の埋設が浅い場合や管自体が老朽化している場合、破損リスクが高まる。現場は八潮市役所から300メートルほど離れた交通量の多い交差点である。

⑤地下埋設物や工事の影響

下水道管の近くには、水道管、ガス、電力ケーブル、通信ケーブルなどの埋設物が多数存在する。そのため工事の際に誤って破損させるケースがある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら