この都電の「30」番の路線は、1969年10月26日廃止。1967年に東京都が決定した都電の全線廃止によるものだった。

なぜ都電は廃止されることになったのだろうか。別の“デジタル化写真”の中から、その理由を読みとれるようなものを見つけた。

この写真は1964年撮影。写っているのはひどい交通渋滞の中を走る都電。本来は都電が走行する軌道の中にも車が侵入してしまっている。交通整理をしているらしき警官の後ろ姿も見えるが、この渋滞を前にしてもはや諦め気味という風情だ。

車両前面の番号と行先表示板がヒントになる

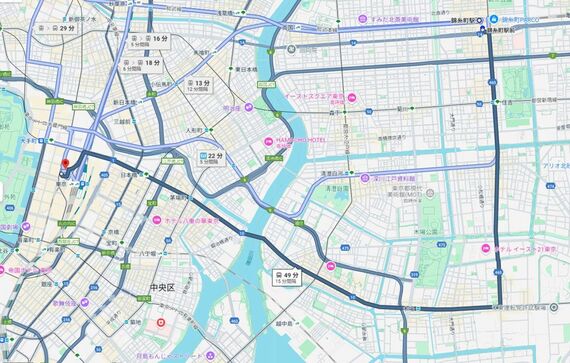

撮影場所がどこなのかは不明だが、車両前面に掲示された「28」の番号と、行先表示板の「東京駅」がヒントになる。「28」番は、錦糸町駅前〜都庁前(当時の都庁は有楽町に所在)という路線。現在の都バスのドル箱路線・東22系統とほぼ同じルートで、錦糸町駅から四ツ目通りを南下し、東陽町駅の交差点で永代通りに入り東京駅へと向かう。

しかし、道路の周辺にランドマーク的な建物や、広告、看板なども写り込んでいないため場所の特定ができない。併走している自動車は、タクシー、トラック、軽自動車、オート三輪などいわゆる営業車が多く、自家用車は少なそうだ。

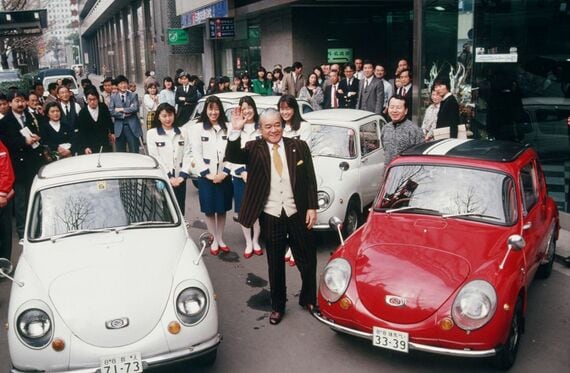

昭和30年代(1955~1964年)に入ると、日本は、いわゆるモータリゼーションの時代へと突入する。自動車産業が国の基幹産業として認知され、当時の通産省のまとめた「国民車構想」のもと、スバル360やマツダR360クーペなどが発売され、都内でも自動車保有台数が急激に増えていった。

道路交通を管轄する警視庁側は、自動車交通を妨げる都電の撤去を求め、それは、警視庁VS都電を営業する東京都交通局の対立に発展していった。東京都交通局は強硬に反発したが、結局、1959年には、自動車の軌道敷内乗り入れが認められることになった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら