名古屋は、世界も驚く「一流科学者」の宝庫だ ノーベル賞の常連「名大」に隠された秘密

圭介は名古屋城下の町医師の子として生まれ、医術を学びながら豊文が結成した本草学の研究会「嘗百社」に加わった。

シーボルトとの出会い

1826(文政9)年、豊文らとともに当時のオランダ商館医だったシーボルトと熱田の宮宿で会う。日本の植物について情報交換したシーボルトは豊文の学識に感心しつつ、若い圭介には長崎に留学するよう強くすすめた。翌年にはそれが実現し、圭介は出島でシーボルトから直接、植物学を学んだ。

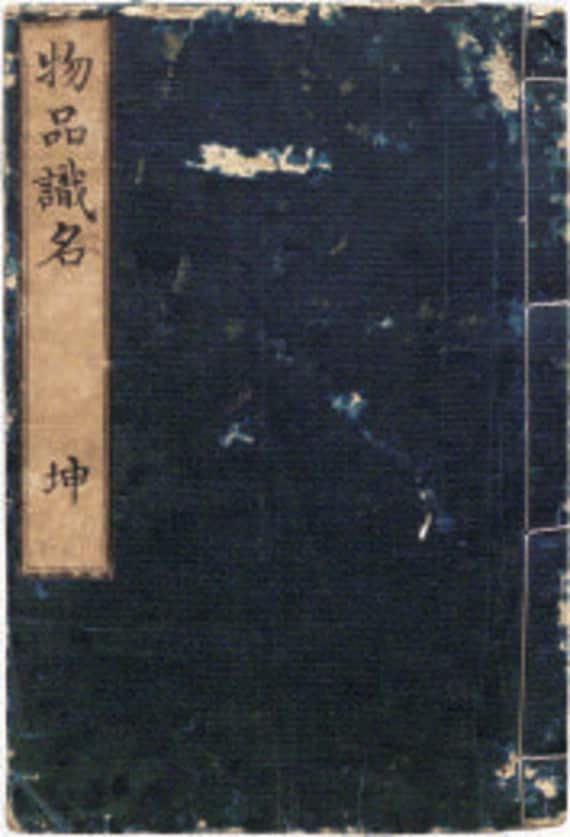

1年後、名古屋に戻った圭介はシーボルトから贈られた植物誌を翻訳、新たな分類を加えて『泰西本草名疏』という本にした。当時はまだ日本語になかった「オシベ」「メシベ」などの学術用語が初めて使われたこの本は、日本の近代植物学の基礎資料とされている。

この本で植物学者として名を知らしめた圭介だったが、城下町では町医師の活動を基本にした。その業績もすばらしく、尾張で初めて天然痘の予防接種である「種痘」を実施したのが圭介だった。当初は自宅を種痘所とし、貧しい家の子らにも施術して普及に努めた。

1870(明治3)年には、種痘所を兼ねた医学館の設立を当時の名古屋藩に請願した。この請願は認められ、1年後には名古屋に医学校と病院が開設。それが後の名古屋大学医学部、同付属病院に発展したのだ。

こうした本草学の歴史と圭介の功績などをまとめた名古屋市博物館元学芸員の種田祐司さんは「自然豊かな東海地方で本草学が発展し、圭介らによって近代的な科学へと橋渡しされていった」とする。

特に圭介の立ち位置については「藩士として命じられて動いた豊文らと違い、あくまで町民の身分だった。それだけ自由な立場だった」と強調する。今の名大を評する「自由闊達」な気風とも重なるのではなかろうか。

一方で、圭介が名古屋の学問や研究環境に思い入れがあったかというと、種田さんは首をひねる。

名古屋帝国大学が誕生、優秀な研究者を輩出

直後、圭介は明治政府から出仕を命じられて東京に転居。文部省、小石川植物園、東大理学部などに籍を置き、今度は医学を捨てて植物学に没頭した。

「時代の変わり目に、圭介は自らの学問や科学の心をもう一歩先に進めたかったのでしょう。そのためには名古屋だけではダメだった。やはり東京、いや、目は世界に向いていたのではないでしょうか」と種田さん。

東大教授、そして日本初の理学博士の称号も得た晩年の圭介は、親類や知人の招きで名古屋に戻ることもあったが、住居は東京から変えなかった。1901(明治34)年、99歳で大往生。東京帝国大に近い谷中で葬儀が行われ、谷中霊園に眠った。一方、名古屋では市鶴舞中央図書館の入り口近くに銅像が建てられているが、目を向ける人は少なそうである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら