日本のアパレルを捨て、直営化する欧米ブランド

三陽商会は英バーバリーに捨てられてしまうのか──。

日本のアパレル業界は今、両社の成り行きをかたずをのんで見守っている。三陽にとって、「バーバリー」は売上高の半分以上を占めるといわれる基幹ブランドだ。1970年にライセンス契約を結んで以来、蜜月関係を築いてきた。だがここに来て、「バーバリーが三陽に見切りをつけ、日本で自前でのビジネスを本格化するのでは」との見方が強まっている。

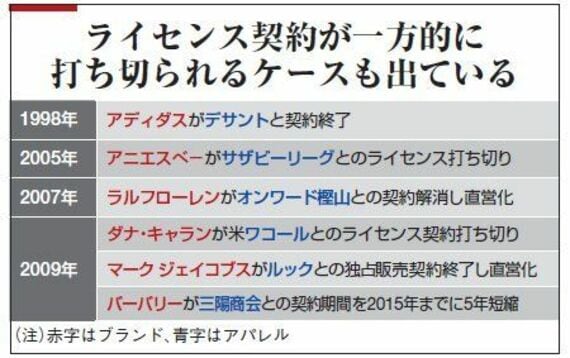

根拠となっているのが、2009年に発表されたライセンス契約期間の短縮だ。当初20年までだった期間を15年までに見直した。三陽側は「15年には再び契約更新する」(三陽商会)方針だが、バーバリーが応じる保証はどこにもない。

ただでさえ、三陽の置かれた環境は厳しい。百貨店中心のブランドが伸び悩み、11年2月期の営業利益は24億円。ピークだった02年12月期の5分の1以下まで落ち込んでいる。バーバリーとのライセンス契約は、まさに死活問題だ。

ブランド有利の契約に振り回されるアパレル

日本のアパレルとライセンス契約を解消し、自前での運営に走る欧米ブランドは後を絶たない。

最たる例は1998年にデサントとのライセンス契約を打ち切った「アディダス」だ。当時のデサントは売り上げの4割強、営業利益の半分近くをアディダス商品が占めていいたが、28年続いた契約が突然解消され、01年からの3期連続営業赤字の引き金となった。

また「アニエスベー」は93年から続いたサザビーリーグとの契約を05年に中途解消。「ラルフローレン」もオンワード樫山との契約を07年に終了した。その後、両ブランドとも自ら日本で事業を始めている。

「せっかくわれわれがブランドを成長させても、ビッグビジネスになるとブランド本体が乗り込んできて販売権を奪われてしまう」と中堅アパレル幹部は嘆く。

これまで日本のアパレルはライセンス契約を重宝してきた。ブランド側のチェックは入るものの、売上高の10%程度といわれるロイヤルティを払うだけで、自社企画の商品を著名ブランドの名前で販売できる。資金が潤沢でない中小企業が乱立する日本のアパレルにとって、カネと時間をかけて自社ブランドを育成する手間が省けるのが魅力だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら