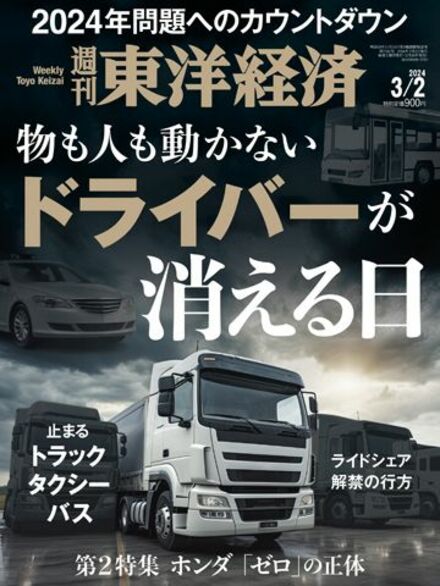

アメリカや韓国など、国際的にはライドシェアは時代遅れだという。

※2024年2月25日(日)6:00までは無料で全文をご覧いただけます

──「昨今のライドシェアの議論は稚拙」と訴えていますが、ライドシェアをどう評価しますか。

米国や中国など一部の地域におけるライドシェアは、実はもう時代遅れのモデルだ。欧州やアジア圏でも韓国などは明確に運送業として位置づけている。

──時代遅れという理由は。

事実、一部のプラットフォーマーが運営するライドシェアは、国際的には少数派。プラットフォーマーが運行責任を負わず、利用者の安全・安心が担保されないからだ。

シェアリングエコノミーの考え方は理解するが、人の命を預かる運送・輸送分野になじまない。

自宅など自分の移動をデータに蓄積される

一気にライドシェアが増え、地下鉄やバスの顧客を奪うと地域交通が維持できず、交通過疎地帯がかえって増えてしまう。自宅など自分の移動をデータに蓄積されるのも嫌だ。ワーキングプアの問題や地球環境への影響を考えても時代に逆行している。

ライドシェアは自由競争的な形で始まったが、今は米国でもどんどん規制が加えられている。それが国際的な流れである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら