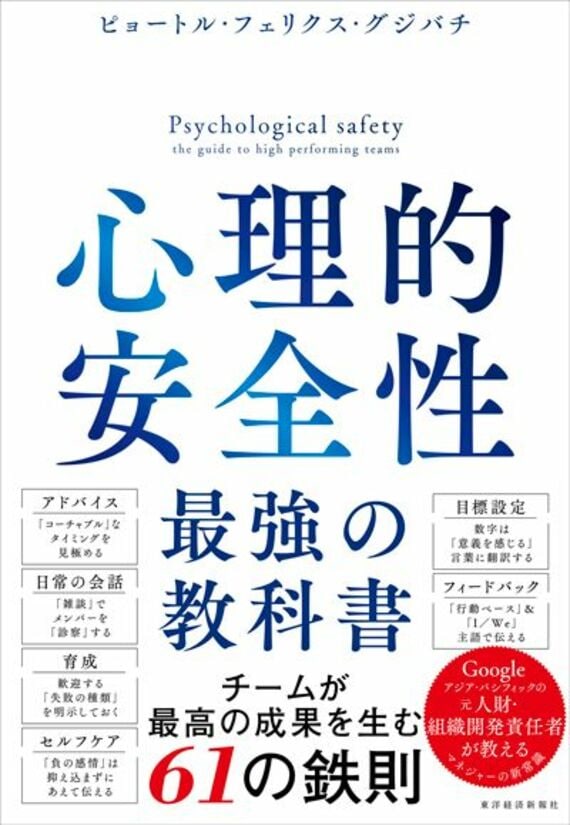

「目標設定=数字」と勘違いする上司が残念な理由 部下の「やる気」と「心理的安全性」を高める方法

みなさんの組織では、メンバーに対しての目標設定を、どのように行っているでしょうか。実は目標設定やその目標の伝え方は、管理職にとっての大きな腕の見せどころでもあります。

企業によって、KPI(業績評価を定量的に評価するための指標)やMBO(目標管理。メンバーによる主体的な目標設定とはいえ、上から管理される)のように、目標が上から降りてくる場合もよくあります。

数字のノルマだけではやらされ感が募る

よくありがちなのは、「去年の目標が100だったから、今年は110が目標です」と、去年の実績にプラスする形で数字が決まるような目標設定です。マネジャーも、上から降りてきた数値目標をそのままメンバーに伝えることが多いかもしれません。

しかし、単に「数字を出せ」と言われても、メンバーはその目標にまったく魅力を感じないでしょう。また、自分がそれを目指すべき理由も理解していないかもしれません。

そして目標に対する納得感のないまま、「仕事のやらされ感」だけが募っていけば、自分らしく働くことができず、心理的安全性は当然下がっていきます。長期的に考えて、そのチームの生産性は低下することでしょう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら