周りに慕われるリーダーがしている評価の伝え方 意識したいポイント3つ、曖昧な表現は一利なし

率直に伝える

メンバーに年次の評価結果を伝えるときは、結果の良し悪しにかかわらず、まわりくどい表現やオブラートに包んだ表現は避けなければなりません。

もともと評価結果を伝えるその意味は、当人に将来に向けてさらに伸ばしてほしいことや、改善のポイントを正しく認識してもらうとともに、今後の仕事の進め方に役立ててもらうことに主眼があります。

したがって、メンバーには評価結果を正確に伝える必要があるわけです。

本人が予想しているであろう結果と比べて、悪い評価の場合は伝えにくいかもしれません。でもこのときも、一時的な感情を優先して、遠まわりな表現をした結果、今後の改善につながらなかったら、むしろそのほうがメンバーの不利益になります。

あいまいな表現は、誤解や慢心を招くことすらあるため、百害あって一利なし、なのです。

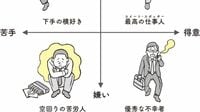

伝えるときは、「直接的な表現」「正直な伝え方」「前向きで次につながる言い方をする」の3つを意識してください。

意外に多い誤解は、評価結果を伝達することイコール、「A」「B」「C」や、「1」「2」「3」などで表される評価を連絡することだと思っている人が多いことです。これを「直接的」に「正直」に伝えるだけではまったく意味がありません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら