この対談では、気鋭の経済学者2人、東京大学の小島武仁氏と大阪大学の安田洋祐氏が、ノーベル経済学賞、近年の日米の経済学界、そして大学のあり方の相違について、縦横無尽に語った。全3回中の第2回では、ノーベル賞受賞者でさえ無視することはできない、激しく競争的なアメリカの大学事情をお届けする(前回はこちら)。

成果がなければ退職に追い込まれる

──アメリカの大学のテニュア=終身在職権に、定年はないのですか?

小島:アメリカでは定年自体が違法。定年は年齢差別だからです。大学でも、ある時から定年退職の制度がなくなったんですよ。

ただ、そうは言っても全然仕事をしない高齢の先生がいつまでも残ってしまうとマズい。例えばスタンフォードには、ある年齢までに辞めると退職金が上乗せされる制度があり、その対象になる年齢、60代後半くらいで辞める人は結構多いです。

分野によっても事情は違って、理系分野では「研究費を外部から取って来られなくなったら、授業負担を増やす」のように規定されている場合もあるとか。ありえないほど授業負担が増えて、退職に追い込まれる。日本企業にもあるという、いわゆる追い出し部屋みたいな感じでしょうか。

そして、何もしないでいるとみんなからバカにされるというのも大きいですね。年をとろうが何だろうが、ちゃんと研究をしていれば問題ないけど、そうでなければ軽んじられるところがある。

安田:面白いですね。教授職に就いても、さらに研究に邁進するという空気があって、それを諦めると追い出される。これは、日本企業の出世競争ともどこか似ている。

小島: 競争すべしという空気はつねにありますね。だから、全身にプレッシャーを受けつつもいい仕事をした人が残っていくんだなーという感じです。

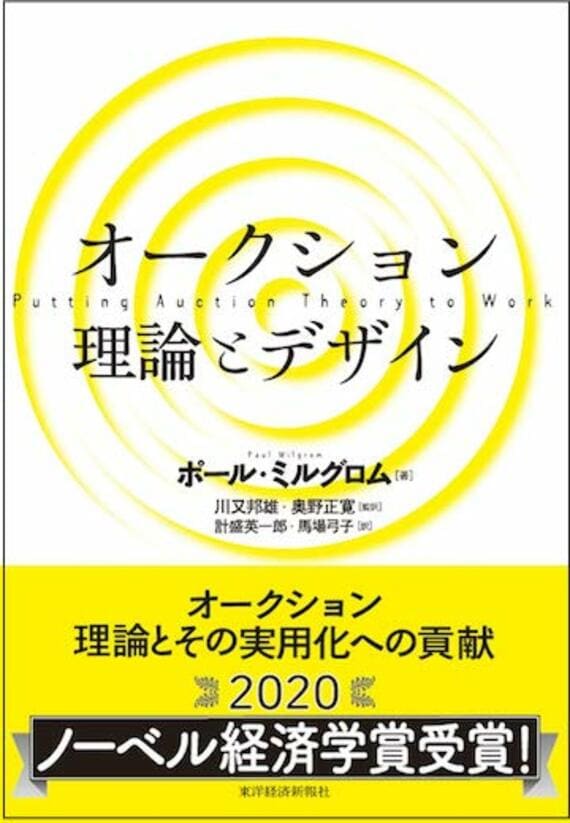

ミルグロムが昔、僕に語ってくれたことを思い出しました。僕をスタンフォードに採用してくれたのはミルグロムだったのだけど、当時の僕は若くてまだキャリアが始まったばかり。テニュア(終身在職権)を取れるかどうかのプレッシャーもあった。

そんな話をしたら、「僕も昔はそういうプレッシャーを感じていた。僕の就職したノースウェスタン大学では半分くらいの人しかテニュアを取れなかったのだけど、周りもよくできる研究者ばかりだったからね」と言ってくれて。