「ペットとの別離」をマンガと小説から読み解く 「グーグーだって猫である」を読みましたか?

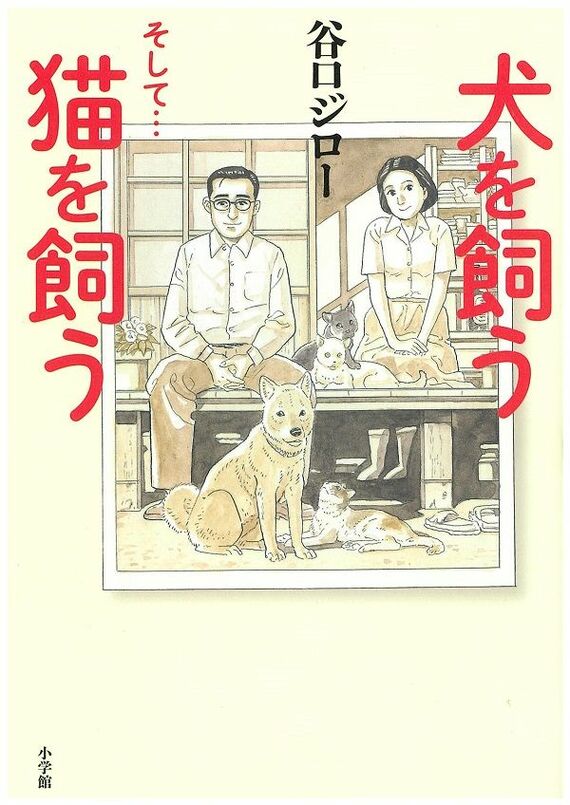

漫画家の谷口ジローの代表作のひとつに、『犬を飼う』という作品がある。東京郊外と思われる町に住む中年夫婦と飼い犬の暮らしを、谷口らしい実直な筆致で描いた作品である。示唆的なのはその表題だ。「犬を飼う」という言葉からは、新たに犬と暮らし始める物語が想像されそうであるが、谷口が描くのはむしろその逆である。まるで、犬を飼うことの本質は、その老いと死を見届けることにある、とでも言うかのように、本作では14歳の老犬タムと、その飼い主夫婦が過ごした最後の10カ月間のみに光が当てられている。

日本のみならず西欧圏でも高く評価されているその表現力で、谷口は飼い犬の死を看取ることが、いかにつらい仕事であるかを克明に描き出す。

立ち上がれなくなるタム、うまく排便できなくなるタム、寝たきりになるタム。 谷口が愛犬と死別した直後に描き始めていることもあって、衰弱の描写は即物的で、ひどく生々しい。子どものように大切な存在が弱り、苦しみ、それでもなお死に抵抗し、生きようと、もがくのを見届けることは簡単ではない。

「なぜ、こんなになってまで生きようとするんだ?」。 苦しむタムを見るのがあまりにつらく、思わず主人公はそう問うてしまう。とはいえ、その姿から目をそらすわけにはいかない。愛するものの生き様を最期まで見届けることは、彼らを育て、慈しんできた者たちに課された最後の務めなのだ。

タムは息をひきとり、残された夫婦は、タムと歩いた郊外の風景を遠い目で眺める。いつもの住宅街や川べりは、タムとの思い出、とその不在をつきつけてくるものへと変わってしまった。本作にはそれ以上のドラマはなく、救いも美談もない。ただ愛する存在との圧倒的な別離があるのみだ。

犬を飼うということは何か、その死の後には何が残るのか。そのような問いに、必ずしも残された者のすべてが即座に前向きな答えを出せるわけではないだろう。耐え難い喪失感に言葉を失い、愛するものがいなくなった世界にただ立ちすくむ――。だがそれは少なくとも私たちが、何かを深く愛し、とても幸福だったことのあかしなのである。

受け入れがたい「突然の別離」

内田百閒(けん)の随筆を読むと、飼い犬や飼い猫の最期を看取ることができるのは、それでも幸福なことなのだろうと思う。『ノラや』をはじめとする百閒の一連の作品には、愛猫を看取れなかった飼い主の悲しみがつづられている。 百閒は、ある日突然消えてしまった飼い猫ノラのことが心配でたまらず、来る日も来る日も涙にくれながらノラを探す。日記に書くのはいつまで経ってもノラのことばかり。そこには愛するものを突如失った人間の、やりきれない時間の経過が、ただひたすらに刻み付けられている。

動物を飼う人にとって、迷子や失踪は他人事ではないだろう。迷子となった飼い犬や飼い猫は、さまざまな面で生命の危機に晒される(とくに犬は、現在の日本ではまず路上では生き残れないだろう)。百閒の時代も同じだ。彼の随筆からは、1957(昭和32)年当時の東京の、とくに自宅のあった麴町付近の様子がよく伝わってくる。密集する家屋、電話の普及や新聞広告によって拡大した情報網、警察や保健所による管理システム。

そこにあるのは、まごうことなき近代的な都市空間だ。飼い猫にとって到底安全とは言えないそんな東京で、ノラはまだ生きているのか、無事でいるのか。百閒は取りつかれたように愛猫を探し続けるが、何十匹という猫を照会してもノラは見つからない。