日本人の給料がまったく増えない悩ましい事情 雇用形態や人事評価で不利、中小企業も苦しい

だから給与を上げる判断に重要なのは、人事評価と、その前提となる、徹底した面談になる。考えてみればこれは当然で、評価を定量的にすることと、その人の厳密な目標設定がなければ、成果を正しく測ることはできない。

でも(こう言うと反論があるだろうが)、少なくない会社が「うちの会社はしっかりとした人事考課を行っている」と言う。でもそのほとんどが、誰にでも同じような目標を設定しているだけで、それが一人ひとりと合意されたものではない。個人面談で評価指標の説明はあるものの、必達もさほど求められないし、何をやったらいいのかわからないので、上司も部下も結局は“なあなあ”になりがちだ。

しかも上司は期末にバタバタと、なんとなくの雰囲気で点数をつけていて、なんとなくの雰囲気で従業員も納得している。

よくありがちなのが、期末に管理職が1日だけ会議室にこもって、「ああでもない」「こうでもない」と従業員一人ひとりについて考えて、評価を決めるもの。そこには、一人ひとりの業績やスキルというよりも、組織内の順番や派閥の力関係が作用する。日本の企業は採用と人事評価について相当な時間をかけるような文化に転換しなければ、従業員同士で明確な賃金差をつけるのは難しいだろう。

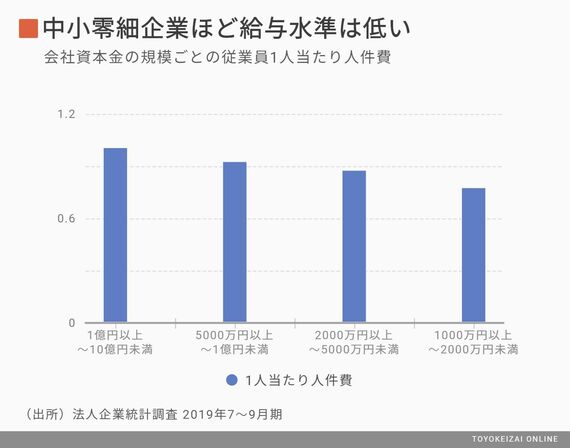

企業規模が小さくなれば給料も低くなる

さらに日本は企業業績が、大企業ほどよく、下請・零細は大企業ほど芳しくない。現在は人手不足の状況だが、中小・零細企業から労働者が供給される。中小・零細から離職した労働者たちは、派遣労働者など、非正規雇用社員として働く。

グラフは、資本金ごとの人件費率を示したもので、大企業を1とした際の、賃金格差を示している。日本では、同一労働、同一賃金が実現できていないから、同じような仕事をしていても、大企業や正規社員が高く、中小・零細企業や非正規雇用社員が低い状況が続いている。

これらの要素が絡み合って給料は増えない。日本人は何とも悩ましい労働環境に置かれている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら