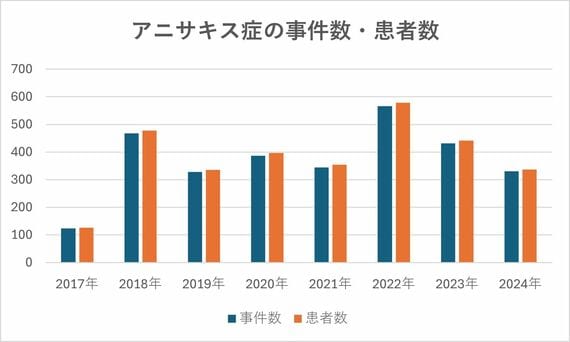

サンマ、カツオ、サバ…要注意!「アニサキス症」の背景と抑えておきたい対処法:激しい腹痛だけじゃない「危険性」とは?《医師が解説》

この増加の背景には、複数の要因があります。

まず、胃内視鏡検査の普及により、従来は胃潰瘍や胃炎として見過ごされていた症例が、正確にアニサキス症と診断されるようになったことが挙げられます。また、寿司や刺身を食べる機会が増えたことも一因です。

さらに、海水温の上昇や海流の変化により、魚の分布や寄生虫の生態系に変化が生じていることも指摘されています。

特に注目すべきは、これまで比較的安全とされてきた地域での感染例の増加です。

例えば、福岡県では、地元の名物料理「ゴマサバ」に関連したアニサキス症の報告が2015年の4件から2023年には50件以上に急増しました。

この背景には、アニサキスの種類による生態の違いがあります。

太平洋側に多いS型(アニサキス・シンプレックス)は、内臓だけでなく筋肉にも入る性質が強い一方、日本海側にいるP型(アニサキス・ペグレフィ)は、ほとんど内臓に留まっているという特徴があります。

問題は、地球温暖化に伴う海流の流路の変化や海水温の上昇により、津軽海峡を越えて太平洋から日本海に入ったサバが増えていることです。S型アニサキスに感染したサバが、富山の西方面、さらには福岡方面まで回遊するようになったと考えられています。

従来は内臓を除去すれば比較的安全だった日本海側のサバに、筋肉にも侵入するS型が入ってきたことが、福岡県などでの感染例急増の主因となっているのです。

どんな魚にアニサキスがいるのか

アニサキスは海洋に広く分布する寄生虫で、サバやアジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、ヒラメ、マグロ、イカなど、多くの魚介類に寄生します。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら