日本の「食」と「零細企業」は外国人労働者が支えている 「犯罪抑制か、零細企業の存続か」トレードオフの現実

具体的な数値を見ると、外国人労働者のうち36.2%が従業員30人未満の企業で、78.8%が499人以下の企業で就労しています。

実際に、企業規模が小さいほど生産性や賃金水準が低い傾向にあり、日本人労働者の確保に苦戦しているのが実情です。この状況は求人倍率にも明確に表れています。リクルートワークス研究所の調査では、2026年3月卒業予定の大卒求人倍率は、従業員5000人以上の大企業が0.34倍であるのに対し、1000~4999人の企業では1.05倍、300~999人の起業では1.43倍、そして300人未満の企業ではなんと8.98倍にまで跳ね上がります。

高卒者においても同様で、厚生労働省の2023年度のデータでは、従業員5〜29人の企業で有効求人倍率が12倍、1〜4人の企業に至っては75倍という極めて高い数値となっています。

中小・零細企業は外国人労働者がいないと成り立たない

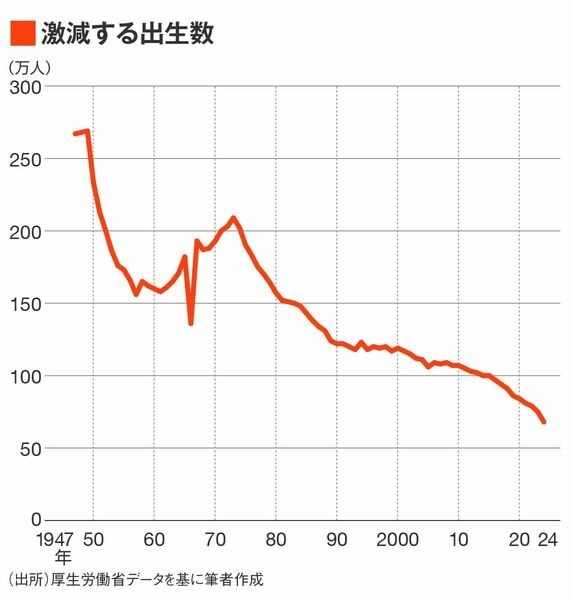

出生数のピークが1973年であったことを考えると、その世代が高卒となる1991年頃、そして大卒となる1995年頃から、若年労働人口の供給が構造的に減少し続けています。このため、今後、中小・零細企業の求人倍率はさらに悪化することが確実視されます。

卒業生の絶対数が減ることで、かつては大企業への就職が難しかった層まで大企業に就職しやすくなっており、中小企業で働くインセンティブはますます低下します。結果として、よほど魅力的な仕事や労働条件を提示できない限り、企業規模が小さいほど人材確保が困難になるというスパイラルに陥るのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら