「マムシより危険?」「よくいるヘビだが、過去に死亡事故も」意外な"最恐ヘビ"《ヤマカガシ》の正体…最新研究でわかった"驚きの事実"

写真を提供した市民は160人。チームは写真への感想や研究の途中経過を伝えるなど、参加型の取り組みであることを意識した。

「市民科学は、研究者にとって非常によいものですが、市民からすると『協力してもフィードバックが得にくい』という声も聞こえてきます。イベントに参加して直接お話をしたり、成果物をできるだけ見える形で公開したり、特に必要な情報を送ってくださった方には自分たちでオリジナルグッズを贈ったり。

現在、研究をわかりやすく知ってもらうために、チームで日本語による解説論文を書いていて、今後は図鑑や行政資料、メディアを通して社会に還元できるようにする予定です」(福田さん)

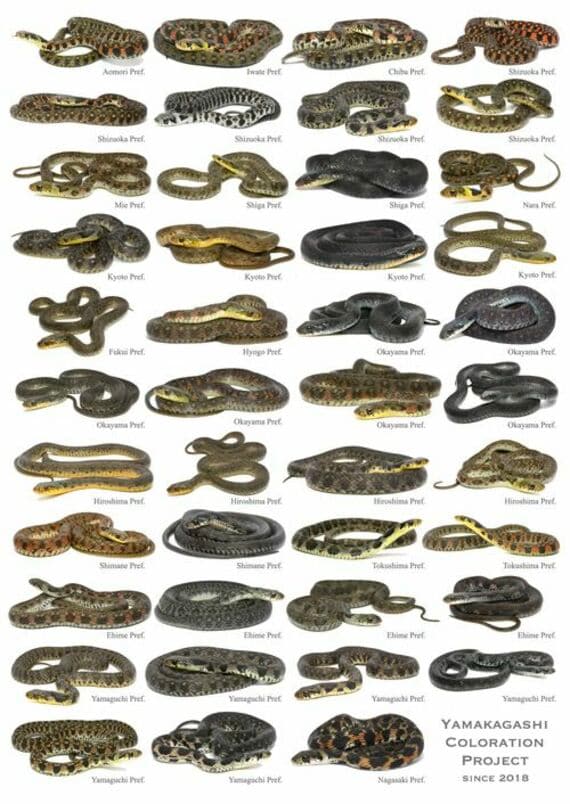

写真は953枚集まった。

解析は、採点バイアスを減らすために福田さんを含めた2名がそれぞれ独立して採点する。そのうえで食い違いがあった画像を細木さんが確認した。「ひたすら画像を見る作業は大変だった」と細木さん。その後の統計にも苦労が見える。

「過去の研究でわかっていた6種類の分類に2〜3種を加えることでヤマカガシの色彩多型を説明できると想定していました。でも実際に画像を見るとそれはどうにも難しく、結果として極めて多様な体色の発見に至りました」(細木さん)

ちなみに研究コストはほぼかからず、論文執筆で用いた英文校閲費ぐらい。かけた時間も同じ範囲を調査することに比べれば圧倒的に少なかったという。

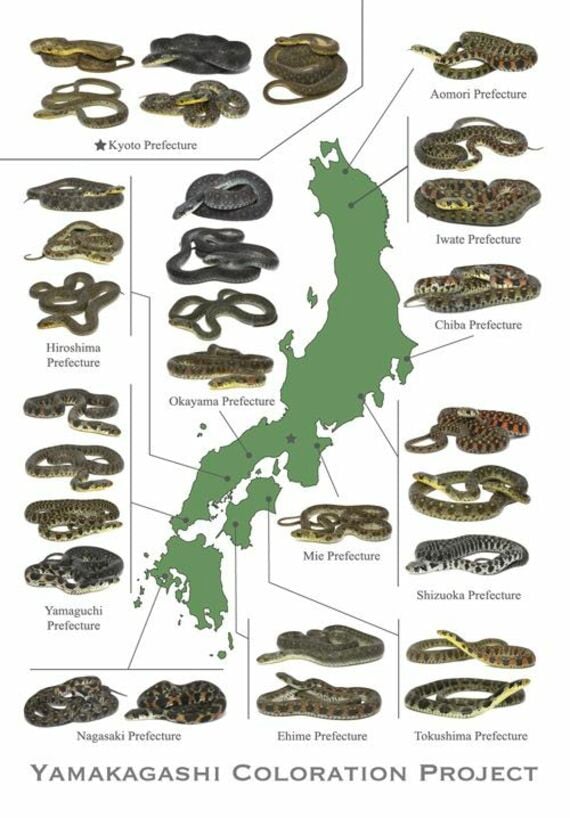

ヤマカガシの体色には「地域性」がある

「ヤマカガシ体色プロジェクト」でたどりついた体色パターンは、なんと123種。地域型や特異的な色彩型があるというより、少しずつ色や模様の大きさの異なる色彩が組み合わさることで日本列島の多様性が形成された。

これまで地域固有の色彩型とされてきた関東型や関西型、九州型は、その地域に限らずに広く分布。その分布も重複し、既存の色彩型では説明できない体色も数多く生息することから、地域の特徴を表すには不適切であることもわかった。

たとえば、赤い模様が目立つ関東型は、九州から東北まで広く見られる。

また、寒冷地域に適応したヘビはより暗い背部の体色パターンを示す傾向があり、東北から九州にかけて斑紋は次第に大きくなる傾向も見られた。

関西から中国、四国地方にかけては、斑紋や腹部の色、赤の差し色の有無など多様性に富んでいることが研究でも明らかになった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら