《桜蔭→東大理3現役合格》ただの「優等生」では語れない、“飽きるほど勉強”したトップエリートの学生生活とは

――勉強の管理方法や直前期の工夫はありましたか?

1週間単位で「○曜日は○○をやる」と決めて、その内容が終わるまでやり続け、時間で管理はしませんでした。時間ではなく、やるべき内容の量と質で勝負したほうが建設的だと思います。

スマホの電源OFFで誘惑に打ち勝つ

――他の塾や習い事の経験について教えてください。

塾は中1と中2で日米会話学院という英会話スクールに通いました。もともと家族が通っていて、英語はスピーキングを鍛えたほうがいいと聞いたためです。

基本的には教科書の内容を見てスピーチなど、体験型で楽しかったですね。ただ、鉄緑会に通い始めてからは、そっちの英語で十分力が付くと判断したので、会話学院は退会しました。

あとは、幼稚園から小5までくもんに通いました。内容は算数(のちに数学)と国語、あとから英語も追加されました。いとこがやっていて、憧れたんですね。こちらは、中学受験が忙しくなってきたタイミングで辞めました。

勉強場所は基本的に自室。教科書とか過去問、休みたくなったときのベッドがあり、おなかがすいても食事が準備できるなど、不便がありません。

もちろんスマホなど誘惑はありますが、高3からはスマホの電源をオフにして対策していました。

――各教科の対策について具体的に教えてください。

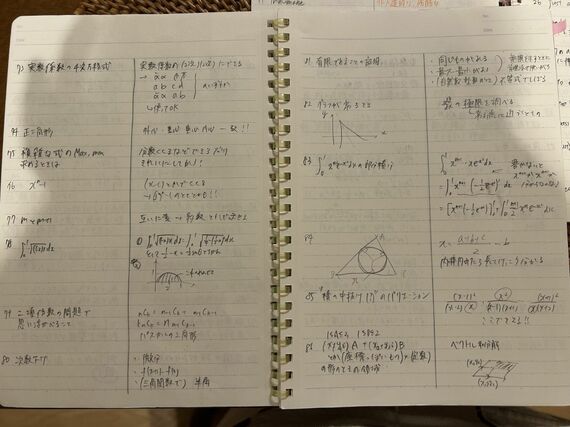

国語はあまり対策しませんでした。共通テスト2カ月くらい前から触れ始めて、2週間前からは毎日過去問を解きました。古典は中2の授業でひと通りの文法をやりましたし、単語は『Look@古文単語337』を高2の後半くらいから始めました。あとは、入試直前2週間前くらいからも単語を詰め込みました。

数学は好きだったので、ずっとやっていましたね。中2までは『高校への数学』をメインにやって、自分でも白チャートを買ってきて1Aと2Bを終わらせました。

中3からは鉄緑会の勉強がメインに。高3になると塾の授業も落ち着きますが、私はさらに応用問題が解けるようになりたかったので、計算が複雑な数3の問題などの対策を兼ねて、東工大(現東京科学大)や京都大学の過去問をあさりました。

あとは『大学への数学』を解いたり、チャート式の『医学部入試数学』(通称黒チャート)に手を出したり、いろいろと難しい問題を探し回りましたね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら