地方議員こそ情報公開請求を――議会での質疑を活性化し、行政監視機能を高めるための活用法とは

総務省は毎年12月に情報公開法の運用状況をまとめた調査報告書を公表している。「公文書スキャンダル」があった2017年度と直近の2023年度の報告書を比較してみた。

行政機関(国)への請求件数は14万1159件(2017年度)から20万5660件(2023年度)に増加している。ただ、省庁別の内訳を見ると、いずれの年度も1、2位は法務省と防衛省で、それぞれ「不動産登記の受付帳」と「土木・建設工事の設計書と関連文書」が多くを占める。

これらは事業者が業務として行ったものと考えられ、政策プロセスの透明化とは無関係だろう。他方、私が数多く請求している省庁を見てみると、原子力規制委員会(54⇒89件)、内閣府(1129⇒1014件)、環境省(393⇒473件)などと、件数自体が少ないこともあるが、いずれも有意な変化は見られない。

不開示の実態も見てみよう。不開示決定(一部不開示も含む)の件数は8万5109件から16万5598件に増加している。不服審査請求の件数も2077件から3662件に増加した。不開示に対する不服審査請求も723件から1303件にほぼ倍増しているが、これも省庁側の運用の変化を示しているとまでは言えない。

ちなみに地方自治体の情報公開については、総務省が2018年度までは3年に一度、条例の制定と運用の状況をまとめた調査報告書を公表していたが、現在は行政サービス改革の取り組み状況調査の一環として制定状況のみを公表しており、運用状況のデータは集めていない。

このように公表されているデータだけでは政策プロセスの透明性が向上しているか評価するのはなかなか難しい。毎年100件以上の請求をしている私の体感では、ガイドライン改定後も透明性は向上していない。役所が新たな〝抜け穴〟を作り出しているからだ。

議事録を作成せず、開示手続きの長期化も

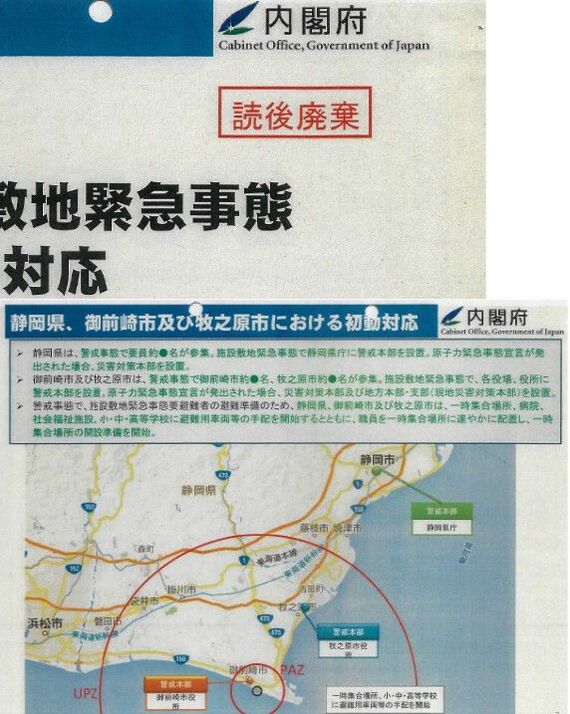

原子力発電所の事故時の避難計画の策定を巡り、内閣府は2014年度から毎年数回、策定に従事する道府県の担当者を集めた非公開の会議(道府県原子力防災担当者連絡会議)を実施してきた。内閣府は会議体の存在を明らかにしておらず、私は別の請求で開示された公文書で初めて存在を知った。

2014~2023年度の10年間に行われた計38回の会議の配布資料と議事録(議事概要)を情報公開請求で入手しようとしたところ、驚くべきことが分かった。2018年度第1回会議(同年5月22日)を最後に、それ以降は議事録を作成していなかったのだ。公文書管理ガイドライン改定によって請求を受ければ開示しなければならなくなったため、初めから作らないことにしたのだろう。

少し前になるが、ガイドライン改定後の変化を示す報道を見つけた。それが『NHK政治マガジン』2020年7月31日付の記事「防衛省の情報公開 開示の決定期限延長が長期化」だ。

2018年度以降、防衛省では特例延長(対象文書が膨大な場合に60日間の期限を超えて手続きできる特例規定)の期限が長く設定されており、中には「9年以上」という常識外れの期限が設定されていると報じた。請求者の〝根負け〟を待つような姑息な運用だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら