【独自】ホスピス住宅最大手・医心館に「がんの父」を託した娘の疑問。転移なし・ステージ2だが末期がん扱いで訪問看護、会社側は不正を否定

入居初日の午後、居室で医心館の提携医療機関である訪問診療クリニックの主治医(以下、A医師)の初診があった。

「末期がんですね」

A医師は父親に聴診器を当てて簡単な問診をすると、佳代子さんを廊下に呼んでこう告げた。佳代子さんはギョッとした。総合病院に入院していたときの主治医(以下、B医師)から転移はなかったと聞いており、「末期」という発言も一度もなかった。

そう伝えると、A医師は「高齢だと、だいたいそういうものなんですよ」と言った。その場では「そんなものでしょうか」と返すのが精一杯だったが、強烈な違和感が残った。

父親が施設での生活を始めると、違和感は膨らんでいった。父親には認知症による徘徊が見られたが、施設側が対応できないと佳代子さんが父親の居室に泊まり込むよう依頼された。面会時に父親の足がパンパンにむくんでいたことを指摘すると、「お菓子の食べ過ぎ」だとまともに取り合ってもらえなかった。

父親はこの施設に合っていない。自宅で介護したほうが安心だ――。そう考えた佳代子さんは父親を医心館から退去させることにした。入居して10日も経っていなかった。

自宅に戻ってからの日々は、穏やかなものだった。1日1回・週6日、別の事業所の訪問看護サービスを受けてストーマを管理してもらい、問題なく過ごすことができた。肺炎をこじらせて今年4月に急逝するまでの1年半弱、買い物に出かけるなどで家族と思い出をつくった。

父親がこの世を去った今、佳代子さんが知りたいのはA医師による“末期がん診断”はいったい何だったのかだ。

総合病院の主治医は「末期との認識まったくない」

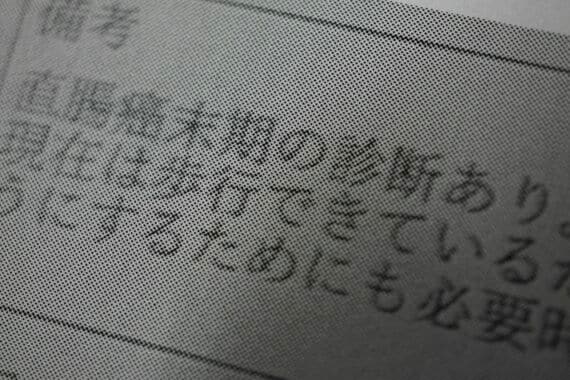

医心館で父親が末期がん患者として扱われていたことを裏付ける書類がある。看護の方針や内容などを記した「訪問看護計画書」だ。主治医(父親の場合はA医師)の作成する「訪問看護指示書」を受けて作られるもので、入居初日に作成されたこの書類には、備考欄にはこう記されている。

「直腸癌末期の診断あり、病状悪化のリスクが高く、頻回な訪問看護を実施する(中略)安全にケアを提供できるようにするためにも必要時複数名で訪問し介助に努める」(写真)

この「診断」はA医師によって下されたものだ。

では、がんの手術をした総合病院の主治医、B医師はどんな診断をしていたのか。

父親の退院に伴いA医師に送った紹介状(診療情報提供書)を見ると、傷病名には「直腸S上部癌」と記されており、進行度は「ステージ2」でリンパ節への転移はなく、大きな合併症もない旨が記されている。

父親が末期がんという認識はあったのか。東洋経済の取材に対し、B医師は「(医心館に移る際に)A医師に診療情報提供書を送っていますが、末期がんとの認識はまったくありません。ご家族にがんのステージについて説明したかは記録が残っていないものの、少なくとも末期、ステージ4とは言っていません。(医心館から退去した後の)2024年11月にCT検査をしたときも、がんの転移や再発はありませんでした」と答える。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら