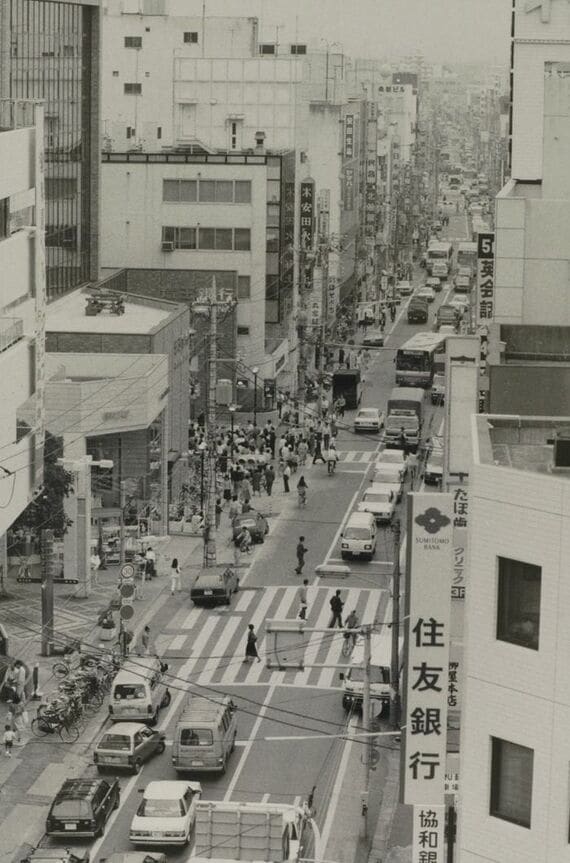

それにしてもこの金融街としての集積は、やはり県庁所在地ならではのものだろう。しかし、この写真撮影時から40年近くを経た現在、同じ場所に行ってみると、大手銀行の合併時代を経て、通りに並ぶ金融機関の数はかなり減っている。

文教都市としても認識されている浦和

浦和は、鉄道駅、商業地、繁華街の規模において大宮より劣るが、明治時代からの県庁所在地であり、公立の伝統校である高砂小学校や、県立浦和高校など古くからの名門校のある文教都市としても認識されている。

一方で、大宮は、同じ中山道の宿場町であり、明治以降は鉄道の要衝として存在感を増し、商業地として栄えてきた歴史もあり、この浦和と大宮のライバル関係は県外の人にも広く認識されているようだ。

その両者の対立が最も激烈になったのは、2001年のさいたま市の合併前だった。当時は、平成の大合併と言われた時代。埼玉県では、浦和、大宮、隣接する与野市が合併し、さいたま市が誕生。その目的は、自治体としての規模を拡大し、政令指定都市となることだった。

合併した新しい自治体の名称は何になるかの選定は難航し、旧大宮市は、新たな合併市の名称を「大宮市」とすることを主張。結局は公募による選定になり、1位は「埼玉市」だったが、ひらがなの「さいたま市」に落ち着き、県庁所在地は以前のまま浦和となった。

よそ者から見ると、こうして旧浦和市民は、さいたま市となってからもプライドを保ったように思えるが、浦和住民には、新幹線に乗るときに大宮駅を利用することに抵抗を感じている人もいるというから、さいたま市内には依然として深くて暗い溝が存在しているようにも思える。

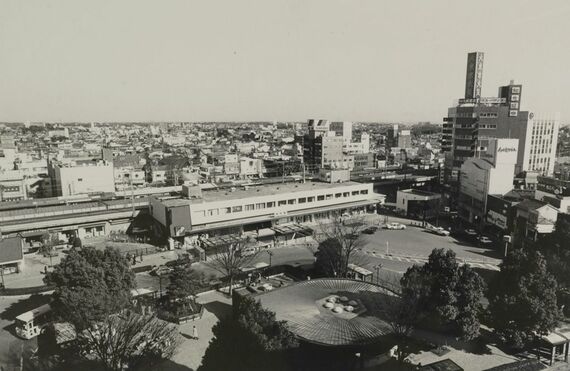

これは1989年の浦和駅西口だが、確かに大宮駅西口よりも寂しい。しかし、この写真には写っていないが浦和駅西口には1981年に伊勢丹が進出。

この店舗は伊勢丹全店舗の中で新宿本店に次ぐ2位の売り上げで、その額は、大宮最大のデパート「そごう」よりも多いのだそうだ。どうも浦和にはお金持ちが住んでいるようで大宮と浦和の対抗関係も一筋縄ではいかないようだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら