オーストラリアで3歳から5歳の子供たちを対象に行われた調査では、2歳までに保育施設に通い始めていた子供たちは、そうでない子供たちに比べてアトピーの発症リスクが有意に低かった(*3)。その作用は、小規模保育よりも特に大規模の保育園で大きかったという。

また、アメリカで行われた追跡調査では、生後3カ月までに集団保育や家庭外での保育を始めた子供たちは、少なくとも1歳から3歳までの間、アレルギー反応に関わる主な抗体であるIgE抗体の血中濃度が低めに抑えられていたという(*4)。

今は昔の「3歳児神話」

こうして集団保育の潜在的なメリットも知られてきた一方、「子供が3歳になるまでは母親が家庭で育てないと」との声も残る。いわゆる「3歳児神話」だ。

だが、この「神話」の歴史はわずか数十年。昭和初期までは一家総出で農業・漁業などの1次産業に従事する世帯も多く、母親が子育てに専念する環境はそもそもまれだった。第2次世界大戦後、イギリスで戦争孤児の調査を行った精神科医・発達心理学者のボールビーによる愛着理論が日本で拡大解釈され、「母親(のみ)による」「家庭内での」子育てを強調する説となったようだ(*5)(*6)。

1998年の厚生白書では、すでに「母親が育児に専念することは歴史的に見て普遍的なものでもない」「母親と子どもの過度の密着はむしろ弊害を生んでいる,との指摘も強い」との報告をまとめたうえで、「三歳児神話には,少なくとも合理的な根拠は認められない」との見解が挙げられている(*7)。

子供を初めて外の世界に送り出す時には寂しさもあるが、大人が思う以上に子供の成長は柔軟だ。さまざまな人、刺激、さらには微生物に触れながら、多くのものを吸収していく我が子の姿を見守っていきたい。

【参考文献】

*1:Côté, S. M., Petitclerc, A., Raynault, M. F., Xu, Q., Falissard, B., Boivin, M., & Tremblay, R. E. (2010). Short- and long-term risk of infections as a function of group child care attendance: an 8-year population-based study. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 164(12), 1132–1137. https://doi.org/10.1001/archpediatrics.2010.216

*2:Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NIH, DHHS. (2006). The NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD): Findings for Children up to Age 4 1/2 Years (Reference Only) (05-4318). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.https://www.nichd.nih.gov/publications/product/20

*3:Haby, M. M., Marks, G. B., Peat, J. K., & Leeder, S. R. (2000). Daycare attendance before the age of two protects against atopy in preschool age children. Pediatric pulmonology, 30(5), 377–384. https://doi.org/10.1002/1099-0496(200011)30:5%3C377::AID-PPUL3%3E3.0.CO;2-3

*4:Rothers, J., Stern, D. A., Spangenberg, A., Lohman, I. C., Halonen, M., & Wright, A. L. (2007). Influence of early day-care exposure on total IgE levels through age 3 years. The Journal of allergy and clinical immunology, 120(5), 1201–1207. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2007.07.036

*5:3歳児神話 その歴史的背景と脳科学的意味. 榊原洋一https://jsbs.gr.jp/LEARNED/SAKAKIBARA/index.html

*6:我が国の伝統的育児に関する妥当性の検討「3歳児神話」の検討. https://www.niph.go.jp/wadai/mhlw/1997/h092308.pdf

*7:

厚生白書(平成10年版)

https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/kousei/1998/

著者フォローすると、坪子 理美さんの最新記事をメールでお知らせします。

著者フォロー

フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

つぼこ さとみ / Satomi Tsuboko

英日翻訳者。博士(理学)。東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻博士課程修了。

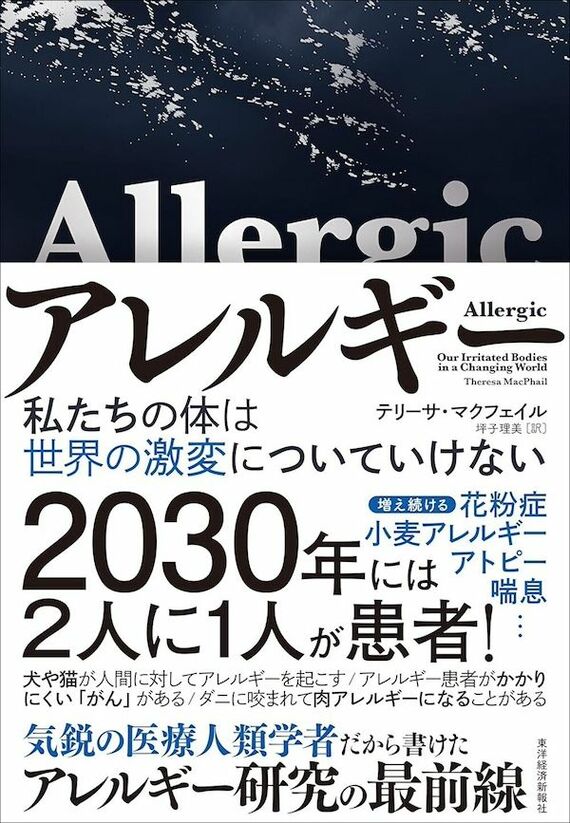

訳書に『アレルギー:私たちの体は世界の激変についていけない』(東洋経済新報社)、『悪魔の細菌:超多剤耐性菌から夫を救った科学者の戦い』『カリコ博士のノーベル賞物語』(中央公論新社)、『クジラの海をゆく探究者〈ハンター〉たち:『白鯨』でひもとく海の自然史』『なぜ科学はストーリーを必要としているのか:ハリウッドに学んだ伝える技術』(慶應義塾大学出版会)、『CRISPR〈クリスパー〉ってなんだろう?:14歳からわかる遺伝子編集の倫理』(化学同人)など。

共著書に『遺伝子命名物語:名前に秘められた生物学のドラマ』(中公新書ラクレ、石井健一との共著)、寄稿書に『アカデミアを離れてみたら:博士、道なき道をゆく』(岩波書店)など。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら