言葉が出ない・話が理解できない…患者数50万人の《失語症》脳卒中の後遺症で名前すら言えなかった男性(65)が"歌の力"で言葉を取り戻すまで

倉谷さんは独自の方法でトレーニングをしていたが、カラオケで歌えば失語症が改善するというわけではない。だが、歌うことには根拠があったといえる。

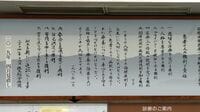

病院によっては、歌を用いた「メロディックイントネーションセラピー日本語版」(以下、MIT‐J)と呼ばれるリハビリテーション技法に取り組んでいるところもある。

セラピスト(日本では言語聴覚士)と患者は対面で座る。 セラピストが患者の手を取って、リズムに合わせて手を上下に振りながら話そうとする文や単語を歌うように口ずさむ練習をする。

ポイントは文を棒読みせず、アクセントや抑揚を付けることだ。

セラピストと患者はハミングしたり、一緒に歌ったり、復唱したりしながら、患者が1人で発語できるようになるまで繰り返す。やがて、患者は話せる言葉が増え、段階的に自然な話し方ができるようになる。

一部の失語症に有効性が認められたMIT

MITは1970年代にアメリカで開発され、世界中に広まった。

アメリカ神経学会のガイドラインにも記載され、研究によるエビデンスも確立されている。特にブローカ失語タイプの「話そうと思った言葉がうまく発音できない場合、話し方が自然になる」という部分で有効性が認められている。

日本でも、東京都神経科学総合研究所(当時。現在は公益財団法人東京都医学総合研究所)で失語症について研究していた関啓子さん(72歳・三鷹高次脳機能障害研究所所長・言語聴覚士・医学博士)が、日本語の特性に合わせたMIT‐Jを開発し、実験で効果を確認して1983年に学術誌に発表した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら