「低所得世帯の子は友達と遊ぶことすらできない⁉」 "体験格差"より深刻な小学生の放課後の分断、課金ゲーム化する子どもの学び

そのスタッフは、「この前、今年やりたいことを紙に書いてみようという活動をしました。すると何人かの子どもたちが、やりたいことも行きたいところもないと言って固まってしまいました。『あれもやったし、これもやったし、あそこにも行ったし……。もう行きたいところなんてない』って」と嘆く。

「『一回やってみて面白かったことをもう一回やってみればいいじゃない?』と声をかけましたが、ピンときていない様子でした。これが楽しかったとか、好きだとかいう感覚もないのかもしれません。習い事にしても旅行にしても、わんこそばのように体験を与えられるばかりで主体性を失っているように見えます」と心配する。

その報告書はまた、コロナ禍で全体に「体験活動」が減っているとする一方で、「保護者が子どもに活動的な過ごし方を希望しているのに対して、青少年は家でゆっくりできる過ごし方を希望する傾向がみられる」とも指摘している。

日本体育大学教授で「子どものからだと心・連絡会議」議長の野井真吾さんらは、「子どものからだの調査2015」の結果をもとに「子どもの“からだのおかしさ”に関する保育・教育現場の実感」という論文をまとめている。

そこには「被虐待児と同じ症状を呈しているのが日本の子どもたちの身体特徴と解釈することができる」「塾や習い事で多忙な毎日を送り、子どもであっても自己責任が問われ、常に競争することが強いられるうえに、将来の希望さえ抱きにくい」というショッキングな表現が並ぶ。

2024年10月に東洋経済オンラインで配信された記事で野井さんは「教育の『遊び化』」が必要だと訴えている。しかし現実社会ではそれとは逆に、遊びまでもが非認知能力(テストでは測れない能力全般)を獲得するための教育手段と見なされ、子どもたちにどんな“遊び”をさせるべきかという不気味な議論すら聞こえてくる。いわば「遊びの『教育化』」だ。

低所得世帯の子どもは友達とも遊べない⁉

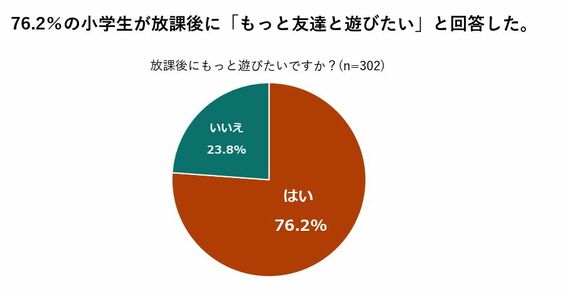

「放課後NPOアフタースクール」という団体が2023年11月に発表した調査結果によれば、小学生の4人に3人が放課後にもっと友達と遊びたいと望んでいる。遊べない理由の上位は、「友達と予定が合わない」「忙しい」「場所がない」。放課後に友達と遊ぶのが週1回以下だと答えた小学生は7割を超える。

放課後の過ごし方の希望を聞くと、1位は「きょうだい・家族と遊ぶ」、2位は同率で「学童以外で友達と遊ぶ」「何もしない、ゆっくり過ごす」。「習い事」は4位であり、2位と4位の間には割合に大きな差があった。

格差社会を前提に、教育熱が煽られた結果、お金のある子どもたちはたくさんの習い事をさせられる。かたやお金のない子どもたちは、遊ぶ相手すらいない状態で地域に残される。そんな、小学生たちの放課後の分断が目に浮かぶ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら