「低所得世帯の子は友達と遊ぶことすらできない⁉」 "体験格差"より深刻な小学生の放課後の分断、課金ゲーム化する子どもの学び

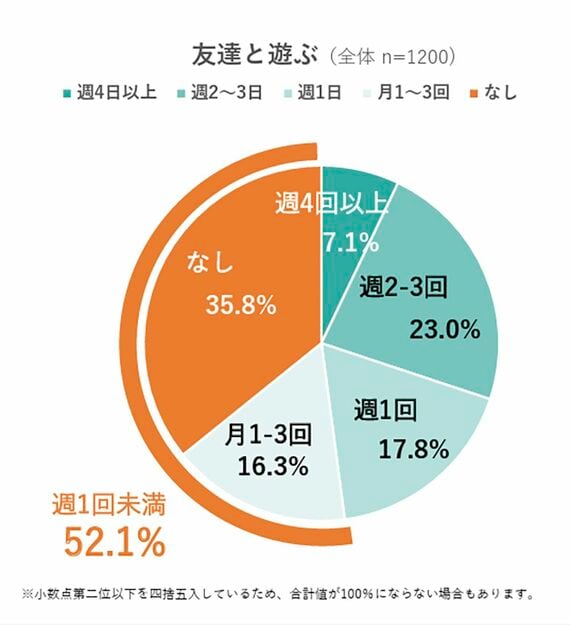

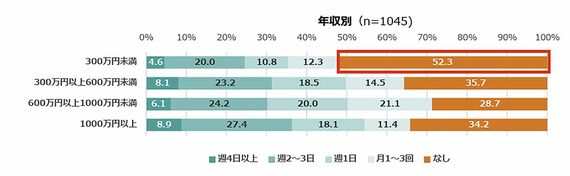

放課後NPOアフタースクールはさらに、2025年3月に「小学生の放課後の過ごし方調査2025」を発表している。そこにはたいへん気になるデータがあった。友達と遊ぶのが週1回未満の小学生が半数を超えていた。しかも週1回も友達と遊んでいない子どもは、年収300万円未満の世帯で52.3%と突出して多いことがわかったのだ。

年収が少なくて習い事やおでかけができないというのはわかりやすい。しかしなぜ友達と遊ぶこともできないのか。考えられる理由を放課後NPOアフタースクールに尋ねると、「今回の調査だけではその理由は特定できないので、あくまで仮説ですが……」という前提で、次の2つの可能性を教えてくれた。

●習い事自体が「友達ができる機会、友達と遊ぶ機会」

●子ども同士が遊ぶ約束をするのに親同士が連絡を取れることが必要で、低所得層はそのサポートができない状況があるのではないか?

そうなのかもしれない。しかし私にはもう1つの心配がある。「あいつの家は貧乏だからいっしょに遊ぶのやめようぜ」あるいは「あの子とは遊んではいけません」的な形で低所得者層の子どもたちが仲間はずれになっているなんてことはないのだろうか。そうでないことを願う。

子どもたちに「さんま」を取り戻そう

習い事云々の前に、友達と遊べないことのほうが状況としては深刻だと思うのは私だけだろうか。低所得世帯の子どもでも習い事に通えるように補助金のようなものを渡せばいいという話ではすまされない。もっと深刻な分断が、子どもたちの放課後に起きているように思えてならない。

子どもたちの放課後や休日に十分な時間・空間・仲間の「三間(さんま)」があれば、子どもたちは子ども同士で学び合うことができる。それで十分に非認知能力は育まれる。さらに何気ない日常生活のなかにすら多くの気づきをもたらしてくれる洞察と知恵と余裕のある大人たちが近くにいれば、子どもにとってはすべてが体験になり、学びになる。

でもいま、三間も大人も足りない。それをアウトソーシングしようとするから、つまりお金のかかるサービスで埋めようとするから、お金が必要になる。お金が必要だから、放課後や休日の過ごし方が、貧困問題と結びついてしまう。それで、お金のかかるサービスを利用する機会の多い・少ないが、あたかも“体験”の“格差”に見えてしまうのだ。

しかし希望はある。子どもたちに「三間」を取り戻す取り組みが、各地で同時多発的に起きている。その一部を拙著『子どもの体験 学びと格差 負の連鎖を断ち切るために』(文春新書)で紹介しているし、今後もそのような活動を取材して、レポートしていきたいと思っている。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら