10種類の優れた材料が人類の運命を変えた 「文明」の土台を知るために必要なこと

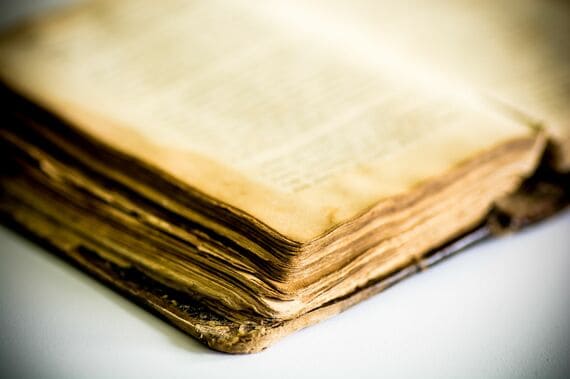

本を読んでいる時の紙。家で、仕事場で、ショーケースで、どこにでも存在しているガラス窓。口に含むまでは固形物なのに口に入れるとすぐにとろけるチョコレート。構造物の基礎としてあらゆるところに存在している鉄筋コンクリート。身近で日々接しているというのに、あまりにも当たり前に存在しているので、そのすごさや来歴を特段意識したりはしないものだ。

コンクリートとはいったいどのような性質を持っていて、どのような歴史を辿ってここまできたのか理解している人は多くないだろう。ガラスは当たり前のように雨風をしのぎ、それでいて光を通し部屋を明るくしてくれる特質を持っているが、なぜガラスが透明なのか説明できるだろうか。紙が包装紙から切符、紙幣までさまざまな用途に使えるのはなぜなんだろう。

快適な生活が送れるのは、物質が存在するから

本書『人類を変えた素晴らしき10の材料: その内なる宇宙を探険する』はその書名のとおりに、身近に存在している10の材料をメインとして、その性質はどのような化学によって成立しているのか、人類の歴史に現れたのはいつで、どのように発展を遂げてきたのかを解き明かす「材料科学」本だ。その上、最後にはこの先に何が材料に起こるのかまでを示してみせる。

『私たちはみずからを文明化されていると思いたがるが、その文明の大部分は物質的な豊かさのたまものなのだ。』という著者の言葉どおり、われわれの身の回りの快適な生活を実現しているのは材料を「より効果的に使うにはどうしたらいいのか」を試行錯誤してきた先人の歴史の上に成り立っている。当たり前のように存在し使い捨てられるノートだって中国とタメをはれる(中国の歴史は伸び縮みするが)2000年の歴史と技術の粋を集めている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら