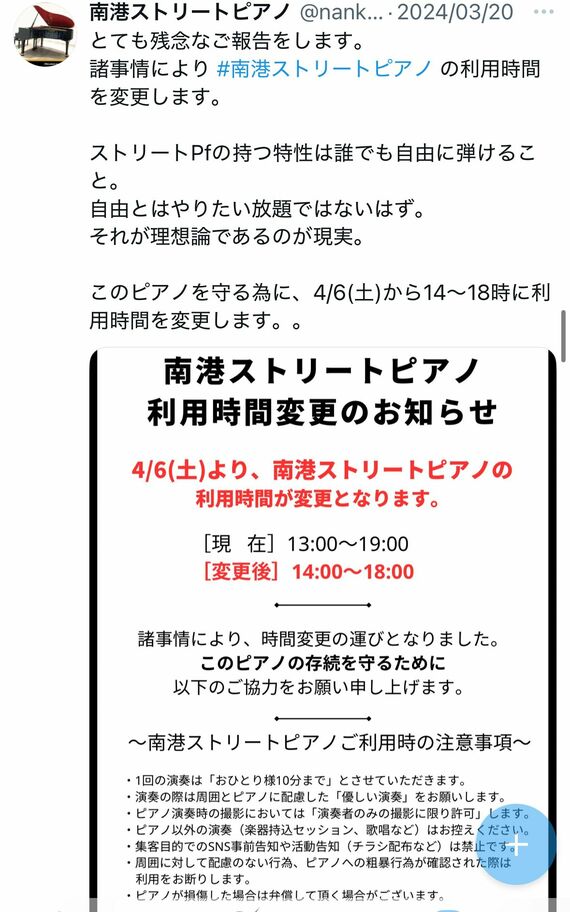

【南港ストリートピアノ】「ストピの概念わかってる?」と大炎上…《手前よがりな演奏は『苦音』です》の注意喚起に人々が抱いた嫌悪感の正体

とはいえ、こうしたことは誰にでも起こりうる。実際、店主や店員が、つい不満や愚痴を投稿したところ、それがシェアされて第三者から叩かれる――といったことは頻繁に起きている。

顧客とのトラブルが、一方的な視点からSNSや動画共有サイトでシェアされて店側が攻撃にさらされることも、最近よく起きるようになっている。

“対象”と“範囲”を間違えると大変な事態に

炎上した案件ではないが、筆者の類似の体験を紹介したい。以前、ボランティアで親族が経営する居酒屋のホームページを運営していたことがあった。あるとき、店に子連れの客が来て、騒いで他の客の迷惑になったことがあった。

その直後に「トップページに大きく『子連れの方の入店はお断りします』と表記してほしい」という要望をもらった。筆者は「子連れ客は少数だし、(ホームページの)訪問者全員にそれを伝える意義はない。子連れ客が来づらい雰囲気づくりをするとか、どうしても周知したければ、店の入り口に貼り紙するとか、別の対策を講じるべきだ」と回答した。

居酒屋側にしてみれば、子どもが騒ぐと他の客に迷惑をかけるだけでなく、アルコールの注文が少ないため、顧客単価も低くなりがちだ。店にとって上客ではないことはよくわかる。

だからといって、不特定多数が閲覧できるインターネット上に「○○するな」という表明をするのは悪手である。

問題が起きた際には、当事者同士で解決すべきだ。まったく関係ない「部外者」を巻き込むと、余計に事態が悪化したり、論点がズレたりしかねない。

条件反射で対応するのではなく、“誰と向き合うべきなのか”という対象と、“どの範囲で伝えるのが適切か”ということをしっかり検討したうえで、対策を講じるのが本来のやり方である。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら