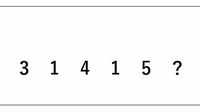

「考える」とは、すなわち「パターン認識」をすることです。

それ以上でも以下でもありません。パターン認識とは、複雑な情報の中に特定の規則性や類似性を見つけるプロセスです。

批評家の浅田彰先生は著書『構造と力』(勁草書房)の中で、大学や大学生のあり方をめぐる論考に関連して次のように述べています。

私は、大学生のときに初めて『構造と力』を読んで、学術書然とした本編に比べて、軽いタッチで書かれた「序にかえて」におけるこの一節の深みにはまったく気づきませんでした。

しかし、BCGに入って、天才としか思えない先輩たちを見て、どうすれば自分も彼らのようにクリエイティブに考えられるようになるかを暗中模索していたとき、たまたま読み返したこの一節に「これだ!」とインサイト(洞察)を得たのでした。

無秩序から新たな「かたち」が見える

当時のBCGは「世界で最も創造的な戦略ファーム」として名を馳せていて、実際どんなプロジェクトにおいても、「一見○○のように思えますが、実は××なのです」といった、それまでの常識や定石的見方を覆すような視点や切り口が求められていました。

先ほどの2つの問いにおいても、さほど気にも止めずに、無造作に並んだ点や言葉を日常的な意識や認識フレームで眺めているだけでは何も気づきません。ランダムな情報の海でしかないのです。

しかし、意識を向けて目を凝らし、何らかの視点や切り口により新たな角度から照らし出し、くっきりしたパターンを浮かび上がらせようと考えることで、無秩序の中に「意味」を伴って新たな「かたち」が見えてくる可能性が生まれます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら